Глава 1. Человек с саблей

В жаркий летний полдень 1606 года тревожно гудели колокола над древним городом Путивлем. Созывали бедный люд идти на Москву против хитрого и жестокого царя Василия Шуйского.

Во главе великого похода — воевода Иван Болотников.

А на берегу речки Сейма, что течёт подле города, сидел мальчишка Ива, сам с собой разговаривал.

— Кабы попасть в то войско! Да разве дед Макарий пустит? Убежать бы можно — деда Макария жалко. Вовсе стал плох глазами. Пропадёт один. — Вздохнул Ива: — Знать, не судьба…

В реке словно шлёпнул кто-то большой ладошкой. Насторожился Ива. Должно быть, щука играет.

В реке у Ивы расставлена всякая рыболовная снасть. Донные удочки стерегут сома иль налима. На щуку плавает живец.

Одна беда — малость рановато. Солнце стоит высоко. Нет настоящего клёва.

Но у Ивы и на такой случай есть снасть.

Срезал Ива два удилища. Снарядил как следует. Под камнем копнул дождевых червей — готова нажива. Свистнули две лесы. Булькнуло негромко в воде. Качнулись поплавки, застыли.

Минуты не прошло, один — нырь под воду. Аж круги побежали. Не иначе, крупный окунь или щурёнок немалый!

Рванул Ива сгоряча удочку — и нет той тяжести, что должна быть от большой рыбы.

— Сорвалась!

Ухватил конец лесы с крючком, а на нём — добыча.

Да какая!

Извивается на крючке ершишка меньше Ивиного мизинца.

Слов нет, из ершей уха — одно объедение. Так не из таких же! Этого не то что очистить — с крючка снять мудрено.

Возится Ива с сердитой колючей рыбёшкой, бормочет:

— Принесла нечистая сила! Только тебя и ждали.

Едва успел снять ерша и бросить в реку — второй поплавок нырнул.

Дёрнул Ива удочку и плюнул с досады.

На крючке — ершишка меньше первого. Ну что тут будешь делать?!

Засмеялся кто-то за Ивиной спиной:

— Знатный улов!

Подскочил от неожиданности Ива. Один на берегу сидел.

Глянул — сзади человек верхом на коне.

Ладно одет, нарядно. На боку сабля в серебряных ножнах играет драгоценными каменьями.

Насупился Ива.

Смолчал однако. Богатые всегда так: иной и посмеяться может, вроде добрый, а чуть не по нему — плетью поперёк спины или сапогом в зубы.

Уставился на Иву тот, чужой. Смотрит. У Ивы от волнения руки сделались деревянными. Совсем не слушаются.

— Экий ты, брат, неловкий! — сказал досадливо чужой.

И — час от часу не легче — спрыгнул с лошади:

— Дай мне.

Взял крючок. А ершишка как встрепенётся! И незваному Ивиному помощнику острым хребтом — в палец.

Охнул тот. Ершишку бросил, палец в рот сунул.

Ива не утерпел, фыркнул. Больно смешно вышло.

Чужой на Иву сердито:

— Каши берёзовой давно не пробовал?!

На палец посмотрел. На пальце — кровь. На Иву глянул: тот боком, боком — в кусты норовит.

Засмеялся вдруг опять. Не поймёшь: над собой ли, над Ивой или над обоими вместе.

Отцепил-таки ершишку. Пустил в воду.

— На, рыбак, — протянул удочку.

А сам подле Ивы на камень сел. Достал глиняную трубку, табак. Закурил.

Покосился Ива на человека с дорогой саблей. Подумал: «От греха уйти бы надо. А ну как осердится?»

Решил: «Подожду. Авось долго не просидит».

Пустил незнакомец колечко дыма.

— Здешний?

— Нет, — ответил Ива.

— Издалека?

Пожал Ива плечами:

— Не знаю.

— Дом-то где?

— Нету дома.

— А отец с матерью?

— И их нету.

— Кто же есть?

— Дед.

— Отец, стало быть, твоего отца или матери?

— Не, чужой.

— Занятно получается. Ни дома, ни отца, ни матери. Дед есть и тот чужой. Не пойму что-то.

«Эка прилип, смола!» — подумал Ива.

И, хочешь не хочешь, объяснил:

— Тятьку с мамкой вовсе не помню. Померли, когда был маленьким. Меня тогда дед Макарий и подобрал на дороге. С той поры вместе ходим.

— Чем кормитесь?

— Дед Макарий бумаги пишет…

— Какие?

Что тут мог сказать Ива? Ходили они по деревням и сёлам, и писал дед Макарий по просьбе всякого бедного люда кому что надо. Кому письмо, кому нужную бумагу, а более всего жалобы да челобитные на богатых, от которых бедному человеку житья не было.

Промолчал Ива.

А чужак оказался догадливым:

— Небось сочиняет всякие прошения?

У Ивы вовсе пропала охота ловить рыбу. И человек с саблей нахмурился. Принялся раскуривать погасшую трубку.

«Должно, понял, на кого прошения-то, — подумал Ива. И решил: — Клёва всё одно нету, тут ещё этот сидит нагоняет страху, Поди разберись, что у него на уме. Надобно сматывать удочки. Далеко нельзя: дед Макарий велел дожидаться здесь, так хоть податься в сторонку».

Только взялся за удочку — поплавок нырь в воду. А там под водой кто-то ка-а-ак дёрнет леску! Ива чуть удочку не выронил.

Подсёк — затрепыхался на берегу окунь фунта полтора весом. И пошло! Только успевай таскать. За малое время наловил окуней десятка полтора.

А потом снова как отрезало. Ни одной поклёвки.

Вытер Ива со лба пот. Полюбовался на свой улов. Такое не совестно показать деду Макарию.

Оглянулся на чужака, про которого забыл даже. Тот похвалил:

— Рыбак ты, оказывается, хоть куда! — И приказал: — Чисть рыбу. Я за хворостом схожу.

Шмыгнул носом Ива: чудеса!

А незнакомец кинул на землю саблю в серебряных ножнах и вправду пошёл за хворостом.

Чистит Ива окуней. Сам нет-нет да и поглядывает на своего незваного и непрошеного помощника.

Тот натаскал сухих веток. Снял с пояса дорогой нож. Вырезал две рогатки. Забил их в землю. Наладил перекладину. Разжёг костёр. И, набрав воды в котелок, над костром котелок подвесил.

Закипела уха, приманивая вкусным запахом.

Стал Ива поглядывать в сторону, откуда должен был прийти дед Макарий.

Угадал незнакомец, кого ждёт Ива. Спросил:

— Дед твой не шибко сердитый? Не прогонит меня?

— Тебя прогнать? — засмеялся Ива. — Коли ты нас не тронешь, на том спасибо!

— Чего ж я вас должен трогать?

— Нас завсегда такие, как ты, гоняют. А то и прибить норовят. «Чего, мол, тут шатаетесь? Высматриваете, что плохо лежит?»

Поднялся незнакомец. Нацепил саблю. Иве прямо в глаза глянул:

— А если бы таким по шапке, поди, рад был бы, а?

Струхнул Ива — ишь чего допытывается!

Хотел стрекача дать, да услышал шаги, которые узнал сразу.

— Деда, сюда иди! Я тут! — закричал на радостях.

Глава 2. Разговор у костра

Подошёл дед Макарий. Не подал виду, что удивился незнакомцу.

Поклонился не больно низко:

— Здравствуй, государь!

— И ты здоров будь, — отозвался тот и улыбнулся. — Малый твой добрую ушицу сварил. Коли позволишь, отведаю.

Сощурился дед Макарий, разглядывая гостя. Росту высокого. В плечах широк. Сабля в серебре, переливается драгоценными камнями.

— Ежели не шутишь, садись, — ответил.

— Какие шутки. С утра во рту маковой росинки не было.

— Еда-то наша не барская. Небось такого есть не приходилось.

Незнакомец усмехнулся:

— Всякое бывало.

— Коли так — сделай милость.

Снял Ива котелок с костра. Дед Макарий вынул из сумки хлеб. Сели все трое вокруг котелка.

Дед Макарий отхлебнул первую ложку. Да ним — гость с Ивой.

— По вкусу ли наша ушица?

Не вытерпел Ива:

— Так он её сам сварил!

Не донёс дед Макарий второй ложки до рта.

— Провалиться мне на месте! — поклялся Ива. — Рыбу, верно, я наловил и почистил. А остальное всё он: и натаскал хворост, и рогатки сделал, и сварил уху.

Ничего не сказал дед Макарий. Только ещё пристальнее стал поглядывать на незнакомца.

Мал на троих оказался котелок ухи. Враз опорожнили. Облизал Ива ложку.

Незнакомец посочувствовал:

— Истинно говорят: нежданный гость — хуже татарина. Как с ушицей-то я помог. Поди, голоден пуще прежнего?

— Куда больше? Во́, полно!

Ива для убедительности рубаху задрал и по голому животу похлопал.

— Счастлив ты, брат. А я не наелся. Разгреби-ка угли от костра.

— Зачем? — удивился Ива.

— Да так, уважь, ежели не трудно.

Подошёл Ива к погасшему костру. Раскидал угольки. Пожал плечами.

— Поглубже копни.

Ковырнул Ива ещё землю — забелело что-то. Разгрёб руками. Аккуратненько один к одному лежат печёные окуни.

Засмеялся:

— Ловко!

Одолели и их.

Тут и в самом деле досыта наелся Ива. Развалился на тёплом песке. Благодать!

Незнакомец закурил трубку. Предложил табак деду Макарию.

— Не люблю это зелье, — отказался дед Макарии.

— А я к нему в турецких землях приучился.

— Прости, коли не так спрошу, — сказал дед Макарий. — Не пойму, что ты за человек. По одежде, коню да сабле — владелец земель и людей немалых. А держишься ровней с нами, бездомными бродягами.

— Что за человек? — повторил, словно размышляя вслух, незнакомец.

Красивую голову к деду Макарию повернул и сказал, чуть усмехнувшись:

— Воевода я, старик.

Ива как начал зевать, так и остался с открытым ртом.

Воевода вместе с ним уху варил?! Быть того не может!

Дед тоже не поверил.

— Что правду таишь — дело твоё. Знать, тому есть свои причины. За шутку — спасибо. Другой бы на твоём месте плетью ответил.

Незнакомец опёрся подбородком о рукоять сабли, загорелись камни в вечернем солнце. На речку поглядел.

— Верно, воевода я над всем тем войском, что собирается в Путивле, чтобы идти походом на царя Василия Шуйского.

У Ивы дух захватило. Эва как оборачивается!

— Стало быть, ты и есть Иван Исаевич Болотников?

— Он самый.

Дед Макарий встал. Поклонился до земли:

— Не прогневайся, государь. Много про тебя слышал. А видеть не довелось. Вот и не признал.

— Будет тебе, сядь.

— Как можно подле твоей милости? — ещё ниже поклонился дед Макарий.

Почудилось Иве, будто испытывает он воеводу Болотникова или какое сомнение хочет разрешить.

— Сядь, старик. — В голосе Болотникова послышалось нетерпение. — Поди, не столб, торчать-то.

А дед Макарий:

— Совесть ещё не потерял, чтобы подле высокородного государя сидеть.

— Не пойму, прост ты, старик, хитёр али зол? Каких я высоких кровей, сам знаешь! А? — Вовсе сердитым сделался голос воеводы.

— Разное люди болтают.

— Что, к примеру?

Воевода положил руку на плечо деду Макарию. Присел тот.

— Тяжеленька у тебя рука, однако.

— Не жалуюсь покамест. Так что люди говорят?

— Сказал же: разное. Одни — одно. Другие — другое…

— А третьи — третье. Таг, что ли? — засмеялся вдруг Болотников.

У Ивы от сердца отлегло. Разве можно так разговаривать с воеводой? Ну, а осерчал бы, тогда что?

А дед Макарий, будто так и надо, согласно кивнул:

— Верно, третьи — третье.

— Крепок ты, однако, старик. Смел. Да и не глуп. Ну, коли желаешь, слушай, какого я роду-племени.

Медленно рассказывал воевода Иван Исаевич. Часто останавливался, словно мысленно возвращался к былым годам.

Узнали дед Макарий и Ива, что был воевода прежде холопом князя Андрея Телятевского. А холоп по тем временам — самый последний человек.

Узнали, что бежал от злой доли в вольные казацкие степи. Да в один из своих набегов полонили его татары и продали в неволю к туркам. У них на кораблях — галерах — гнул спину, и плеть по той спине гуляла не однажды. А далее — город Константинополь. Оттуда через чужие страны добрался до родной земли. И вот теперь — самый главный над великим войском.

Зажглись на небе звёзды, когда кончил рассказ холоп-воевода Иван Болотников. У Ивы на языке много вопросов. Да не осмелился задать ни одного.

Дед Макарий тоже долго молчал, думал.

Смутное то было время. Думал Иван Исаевич Болотников, что идёт он против Василия Шуйского воеводой младшего сына царя Ивана Грозного — Дмитрия. Но не знал ни он, ни большинство в его войске, что нет в живых ни царевича Дмитрия, ни самозванца, принявшего его имя. Однако уж очень верили тогда: нужен только хороший царь и жизнь сделается легче.

А кабы и был царевич Дмитрий, оказался бы не лучше других.

Разное слышал дед Макарий про царя Дмитрия, но видел: во главе войска стоит человек, много страдавший от богатых и знатных. А потому не стал допытываться про Дмитрия, а вымолвил негромко:

— Я у тебя хочу спросить, холопа бывшего, дашь ли облегчение простым людям?

Воевода посмотрел старику в глаза и тихо, однако твёрдо сказал:

— Жизни для них не пожалею.

— Ну, коли так, спасибо тебе и великой удачи, воевода Иван Исаевич! — низко поклонился дед Макарий, теперь, видно было, от души.

— За веру и добрые пожелания тебе тоже спасибо, старик!

И — глазам своим не поверил Ива — поклонился воевода в пояс деду Макарию.

Потом вскочил в седло. Коня на дыбки поднял и, поводья натянув, крикнул:

— Если надумаешь, приходи в войско. Нам люди, знающие грамоту, надобны.

— Поди, не признаешь?

— Не бойся, я памятливый. Как зовут-то?

— Макарием.

— Ждать буду! За уху спасибо!

Ударил о землю конский топот. И стихло всё.

Долго судили и рядили дед Макарий с Ивой о неожиданной встрече. И, к великой Ивиной радости, решил идти дед Макарий в войско Болотникова.

Глава 3. В Путивле

Воевода таки запамятовал про деда Макария и Иву. Пробрались они с великим трудом к палатам, где жил воевода.

Охранные люди преградили дорогу:

— Куда?

— Воевода велел прийти, — сказал дед Макарий. Одноглазый рябой мужик на деда Макария и Иву поглядел с недоверием:

— По какому делу?

Деда Макария напугать мудрено. Ответил ядовито:

— Воеводу спроси. Он тебе, поди, во всём отчитывается.

Поскрёб затылок одноглазый. Плюнул с досады:

— Язык ровно у змеи. Как звать-то?

— Макарием.

Одноглазый передал напарнику бердыш — топор на длинной ручке. Упредил:

— Гляди, зря никого не пускай.

Вскорости вышел да как рявкнет на деда Макария:

— Поди вон, старый пёс!

Дед Макарий растерялся:

— Что велел передать?

— Знать, говорит, такого не знаю и приходить не велел.

Тут уж дед Макарий озлился:

— Коротка, однако, память у твоего воеводы.

— Чего мелешь, старик! — Одноглазый замахнулся бердышом.

Ива деда Макария что было силы за рубаху:

— Айда отсюда, деда!

Однако дед Макарий, как заупрямится, на своем стоит крепко.

— Подождём. Мы люди маленькие, не гордые, — сказал.

Одноглазый хотел было вовсе прогнать настырного старика. Не успел. Распахнулись двери с крыльца лёгкой походкой сам воевода. Следом — ближние ему люди.

Не узнать недавнего Ивиного гостя! В движениях быстр и точен. Строг и суров лицом. Приказания отдаёт на ходу коротко и властно.

Не успел Ива ухватить деда Макария, охранные лица замешкались — дед Макарий уже перед воеводой:

— Здравствуй, воевода.

Воевода остановился. Поглядел чужими глазами на деда Макария, спросил нетерпеливо:

— Что надобно?

— В гости к тебе пришли. Сам приглашал.

У воеводы брови вверх изумлённо пошли:

— В уме ли, старче?!

— Слава богу.

Одноглазый деда Макария за грудки схватил. Только тот и успел крикнуть:

— А ещё памятью хвастал!

— Стой! — закричал вдруг Болотников одноглазому. — Отпусти старика!

Заворчал одноглазый.

— Ты, что ли, Макарий? — Воевода покачал головой.

— Вроде бы…

— Прости. Спервоначалу не признал. Время горячее. Скоро походом на Москву выступаем. Ты покуда осмотрись среди ратных людей. А к вечеру у меня гостем будешь.

Не остыл ещё дед Макарий:

— К тебе в гости ходить — того и гляди, чтобы кости не поломали. Эва, — кивнул на одноглазого, — такой красавец: не приведи господи, во сне привидится — заикой встанешь утром…

Захохотали вокруг. Одноглазый по уши залился кумачом от гнева. Воевода улыбнулся:

— Напраслину возводишь на себя, Макарий. Поди, он страху от тебя натерпелся поболее, чем ты от него.

Одноглазый с сердцем:

— Велено от лазутчиков вероломного Василия Шуйского охранять воеводу великого войска. Понял?

А воевода обернулся к ближним людям:

— Старика пропускать ко мне.

Заворчал недовольно одноглазый.

— Погоди, — сказал воевода, — ещё друзьями будете — водой не разольёшь.

— Не иначе, — буркнул одноглазый. — Заместо отца родного возьму.

— А что, — отозвался дед Макарий, который отроду за словом в карман не лазил, — по-родительски вожжами отхожу, всё чуть поумнеешь.

Дед Макарий с одноглазым, может, и ещё пререкались бы, да воевода, кивнув головой деду Макарию, пошёл дальше. А за ним вместе с остальными и одноглазый.

Ива деду Макарию сделал выговор:

— Вовсе как маленький на рожон лезешь!

В другое время Иве за такие слова, может, и попало бы. А тут, после разговора с воеводой и победой над одноглазым, в доброе расположение духа пришёл дед Макарий. Потому только и сказал:

— Не ворчи, словно старуха. Пойдём лучше поглядим, что делается в городе.

А посмотреть и послушать было что.

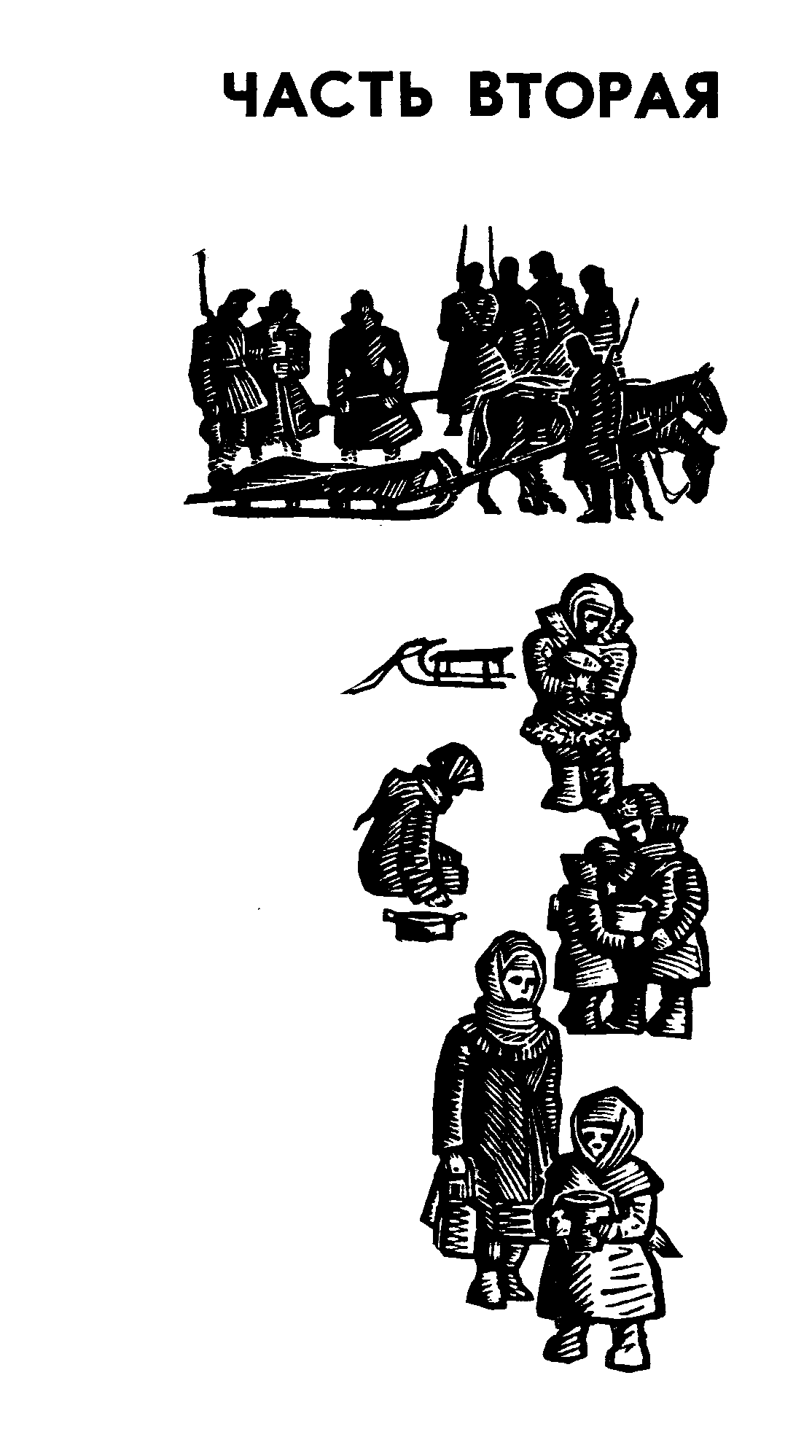

Гудели путивльские колокола. Далеко в округе разносились их тревожные голоса. Со всех сторон шли в город люди, заслышав набатный призыв.

Больше всего было холопов, в драной, ветхой одежонке, отчаянных, злых. Бежали они от лютой холопьей доли, когда нет у человека ни кола ни двора и полная над ним власть хозяина и хозяйских приказчиков.

Были тут и казаки, привыкшие к вольной жизни. Притеснений ждали они от Василия Шуйского.

Шли крестьяне, у которых помещики и монастыри отобрали землю. А если и оставили, то так придавили податями да хозяйскими работами, что побросали землю крестьяне сами.

Стрельцов — людей военных — изрядно набралось: на государевом жалованье едва перебивались. Много служилых людей встало на сторону Болотникова.

У Ивы голова кругом шла от столпотворения, что делалось на путивльских улицах и площадях.

Поглядел туда-сюда: нет деда Макария. Перепугался до смерти. Сам не знал, за кого больше: за себя или за слабого глазами деда.

Принялся кричать что было мочи:

— Деда! Деда Макарий! Где ты?

Вокруг народ смеётся. А Иве впору плакать. Иголку в стоге сена найти проще, чем в эдакой толкучке человека. Спасибо, нашлись добрые люди — стали вместе с Ивой звать деда Макария.

Вдруг услышал Ива за спиной дедов голос:

— Эва, крик подняли. Пожар, что ли?

Обрадовался Ива, слов нет.

— Боязно стало. Кабы не они, — на мужиков кивнул, — нешто бы встретились?

— Где уж…

Посмеялись Ивины доброхотные помощники и разошлись каждый своей дорогой.

А дед Макарий с Ивой до вечера ходили по городу. Тут разговор послушают, там в спор ввяжутся.

Понятно Иве: хочет дед Макарий на людей, что собрались идти за Болотниковым, поглядеть со всех сторон. Проникнуть в их речи и помыслы.

Стал день к вечеру клониться. Дед Макарий бороду пригладил:

— Теперь самая пора в гости к воеводе.

— Деда, одумайся! — взмолился Ива. — А ну как опять на одноглазого наткнёмся?

— Мы с тобой воеводой званы, — степенно ответил дед Макарий.

— Хорош твой воевода! Давно ли из одного котелка уху хлебали. А ноне не признал даже.

— Поспешно судишь Ивана Исаевича. У него забот хватит на десятерых. Эва, собралось какое войско! Мудрено ли, что запамятовал нас двоих. Так ведь вспомнил? Узнал?

— Верно, — без особой охоты согласился Ива. — Может, всё же не пойдём, а?

— Нет уж. Назвался грибом — полезай в кузов. Званы в гости. Приглашение приняли. Стало быть, надо идти.

— Чует моё сердце: не кончится это добром, — вздохнул Ива.

Но разве деда Макария переупрямишь?

Воеводу нашли легко. За длинными, наспех собранными столами сидел он с людьми, видать, начальными и ближними.

Добрались не тотчас. Вокруг столов народу тьма-тьмущая! Кто стоит, кто сидит, кто и вовсе прилёг на траву.

Идёт походный ужин в поле. Кормятся все из общих котлов. Едва протолкались к воеводиному столу. На нём еда обильная, но простая, без затей.

Во главе — сам воевода. Подле него богато разодетые люди.

Принялся Ива опять за своё:

— Слышь, деда, пойдём отсюда.

Дед посмеивается:

— Трусоват стал. Прежде за тобой не водилось такого.

А сквозь смешок, чует Ива, дед Макарий тоже тревожится. Только крепится, не показывает виду.

А тут, поди ж ты, лёгок на помине — одноглазый! В конце стола сидит. Перед ним кружка с вином да кусок мяса — троим не справиться.

Хотел Ива спрятаться за чью-нибудь спину и деда Макария упредить о нежеланном знакомом, но тот — даром, что об одном глазе, — уже заметил их и как крикнет во весь голос, однако не зло, весело:

— Гляди, воевода, пожаловали к тебе дорогие гости!

Все, что за столом сидели, обернулись в сторону Ивы и деда Макария. И воевода вместе с другими.

Не в пример утренней встрече, сразу узнал:

— Здорово ли живёшь, Макарий?

— Грех жаловаться, — поклонился дед.

Теперь проталкиваться среди людей не пришлось. Сами расступились.

Подошли к воеводе. Тот первым делом — деду Макарию чашку вина:

— Пей!

Дед Макарий отказался:

— Спасибо за ласку и угощение. Отроду не пивал.

— Экий ты! Табака не куришь, вина не пьёшь. Ну да потчевать можно, неволить — грех.

Сам отхлебнул из чаши.

— А за мной пойдёшь ли?

— На что я тебе? Стар. У тебя молодых эвон сколько.

— Сказывал же: надобны мне люди сочинять грамоты и всякую письменную работу исполнять.

— Коли надобны, о чём разговор, — усмехнулся дед Макарий.

— Добро! — сказал воевода. Видать, по сердцу пришёлся дедов ответ. — Будет время, потолкуем. — И озорно подмигнул. — А теперь ступай к своему другу-приятелю. Вишь, он тебе уже и место приготовил.

Другие не поняли, а Ива прыснул: и верно, одноглазый соседей потеснил, освобождая подле себя лавку, на деда Макария поглядывал и при последних словах воеводы громко возгласил:

— Садись, друг Макарий. Не гостем — хозяином, наравне со всеми.

— Спасибо, — в тон одноглазому отозвался дед Макарий, — только скажи наперёд: зовут-то тебя как? В друзьях давно ходим, а имени твоего не знаю.

Засмеялся рядом невысокий ладный мужичок. Должно быть, видел, как познакомились утром дед Макарий с одноглазым.

А тот:

— Стёпкой кличут.

— Степан, стало быть?

— Да уж, верно, так.

Перекинулись шуточками — оба на язык остры. Слово за слово. Разговорились. Всякое перевидал Степан. Военным холопом был.

— От пятерых хозяев бежал. Не счастья — человечьей жизни искал. Куда там! Собаке впору было завидовать. А последний, вишь, памятку о себе оставил — глаз вышиб. Бог даст, свидимся — разочтёмся!

Поздно окончилось застолье у воеводы.

Деда Макария с Ивой на ночлег взял Степан.

А утром прибежал посыльный:

— Старика Макария воевода кличет!

Долго беседовали с глазу на глаз воевода и дед Макарий. О чём — никому не ведомо. Только в тот же день переписывал Макарий в отдельной горнице для воеводы важнейшие бумаги.

Несколько дней спустя выступило из Путивля грозное войско.

Двинулось на Москву. Против боярского царя Василия Шуйского. И были подле воеводы Ивана Исаевича среди ближних его людей дед Макарий и Ива.

Глава 4. Военный совет

Жизнь началась у Ивы — лучше не надо! Кому трудный поход, а ему, по молодости лет, вроде забавы. И самое главное: дед Макарий — подле воеводы, а рядом с дедом, понятно, он, Ива.

С иными строг воевода — иначе нельзя: великое дело лежит на его плечах. А Ива вхож к воеводе, почитай, в любое время.

Что ни день, растёт войско Ивана Исаевича Болотникова. Не малая тому причина — письма, что расходятся через верных людей по близким и далёким землям.

В тех письмах сказано: не служить боярскому царю Василию Шуйскому, побивать бояр, дворян и других служилых людей, что держат сторону Шуйского. Земли их отнимать, оброков и других повинностей не платить.

Для бедного люда такие слова, что голодному — кусок хлеба.

Правду сказать: в то смутное время не всегда было понятно, кто за кого стоит. Зато крепко знали холопы и крестьяне, от кого шли все их беды-напасти. Доставалось многим богатым и знатным.

Не препятствовал тому воевода. Радовался он, глядя, как растёт войско. Прибавилось, однако, и забот. Не последняя из них: где добыть оружие. С дубиной и самодельной пикой недолго навоюешь против пушек Василия Шуйского.

Приказал воевода собрать военный совет.

Народу в горнице набралось — не протолкнёшься.

Ива — тут как тут, крутится под ногами. Иной раз и прикрикнут, а иной — за делом пошлют.

Одно худо: как начинается военный совет, хочешь не хочешь — иди вон. Так велел Иван Исаевич. А он скажет — как отрежет.

На том размышления Ивы и кончились. Шагнул через порог воевода. Ива сам знает — ему за порог.

Однако далеко не отошёл. Вдруг в нём объявится какая надобность?

Трудное дело — достать оружие. На дороге оно не валяется. Потому разговор в горнице долго шёл без толку. Собрались уже расходиться — поднялся дворянин Василий Гольцев, хозяин усадьбы, где третий день стоял Болотников.

— Дозволь сказать, воевода.

— Говори! — разрешил Болотников.

— Верстах отсюда в двадцати — монастырь. В нём оружия хватит на два твоих войска.

Степан Кривой стукнул кулаком по колену.

— Первые разумные слова слышу. Пошли меня, воевода, с отрядом. Дён через пять будет тебе оружие!

Василий Гольцев покачал головой:

— Тут не обойдёшься и тремя отрядами. Идти надо всем войском.

Около двери завозился тучный боярин Семён Лапин:

— Пока будем стоять у монастыря, Василий Шуйский соберёт войско.

Был Семён Лапин старинного, но обедневшего рода. Улыбнулось ему счастье: царь Борис Годунов пожаловал высоким боярским чином. Не долгим оказалось, однако, время царя Бориса.

Василий Шуйский не признал нового боярина. Подался Семён Лапин в лагерь Болотникова, где и он себя и другие его почитали боярином.

Заспорили Гольцев с Лапиным. Разгорячились. Того гляди, вцепятся друг другу в бороды.

Воевода поднял руку:

— Хватит браниться попусту. Сейчас спросим знающего человека, — и приказал: — Позвать старика Макария.

Высунулся наружу кто поближе к двери сидел, крикнул:

— Макария — к воеводе!

Вихрем сорвался Ива за дедом.

Малость спустя отворил дед Макарий дверь воеводиной горницы. Шагнул со свету не твёрдо. Сел подле Семёна Лапина.

Боярин зашипел рассерженным гусем:

— Куда прёшь?! Аль ослеп?

— И впрямь глаза едва видят божий свет, — ответил старик на всю горницу. — А что, иль не гожусь в соседи?

Лапин покосился на воеводу:

— Места не жаль. Медведем не лезь.

Чуть приметно усмехнулся воевода. Понятен ему боярский гнев. Непривычно сидеть рядом с мужиком. Да известно, каких кровей сам воевода. Оттого ближе ему советники из крестьян и холопов, чем спесивый боярин Семён Лапин.

Рассказал воевода старику, о чём речь.

— Ты в монастыре не один год жил, что думаешь?

Дед Макарий поглядел поверх воеводиной головы:

— Тут и думать нечего. Крепки монастырские стены. Съестного на год хватит. Оружия много. Хоть отрядом иди, хоть всем войском — застрянешь надолго.

— Стало быть, близок локоть, да не укусишь?

— Вроде того…

— Вот, — повернулся воевода к начальным людям, — и весь сказ про монастырское оружие.

— Нет, — возразил дед Макарий, — торопишься, воевода. То ещё полсказа. В норку, куда не пролезет медвежья лапа, мышь проскользнёт.

— Туманно говоришь.

— Отпусти меня с Ивой в монастырь. Глядишь, и оружие будет.

Смех поднялся в горнице.

Голос Семёна Лапина громче всех:

— Ну и развеселил, дед!

Негромко сказал старик, однако услышали все:

— В шутах смолоду не был. Поздно вроде бы сейчас.

Осёкся боярин.

А дед Макарий:

— Не вдвоём с мальчонкой мыслю таскать стопудовые пушки. Сильно злы крестьяне и холопы на монастырскую братию. Да и в самом монастыре немало таких, кому плохо живётся. На них надёжа.

Притихли начальные люди. Воевода спросил:

— А коль дознаются, зачем пришёл?

И опять дед Макарий поглядел поверх воеводиной головы, точно видел там, что другим видеть не дано.

— Стар я, чтобы бояться смерти.

— А мальчонка?

— Он про то знать не будет.

Воевода по горенке задумчиво пошагал.

Обронил коротко:

— Добро, дед. Иди.

Глава 5. Измена

Три деревни и усадьбу Василия Гольцева занял лагерь воеводы Ивана Болотникова.

Людей повсюду словно травы в поле. Не окинешь глазом.

Боярину Семёну Лапину отвели для постоя крестьянскую избу. Прежде бы и порога не перешагнул, а теперь живи — воевода приказал.

Сильно не в духе пришёл боярин с военного совета.

Подвернулся в сенях незнакомый мужик — по привычке ткнул кулаком в бок.

— Отойдь!

Мужик оскалил волком зубы, рванул с пояса нож:

— Убью!

Спасибо, Иван, верный слуга, оказался рядом. Заслонил господина грудью. Покривив душой, сказал мужику:

— То нашему воеводе первый помощник и советчик, а ты — «убью»…

Мужик поспокойнее:

— Руки больно длинны у твоего хозяина. Гляди, как бы не укоротили. Ноне это просто…

Долго Семён Лапин не мог отдышаться с перепугу.

Собрался было обедать на щербатом голом столе — в дверях Петрушка, сын хозяина усадьбы.

Нахмурился Семён Лапин.

А Петрушка чинно перекрестился на иконы, поклонился в пояс:

— Не гнушайся, государь Семён Михайлович. Батюшка мой приглашает отобедать вместе с ним.

Сощурились и без того заплывшие жиром глаза Семёна Лапина. Вспомнил военный совет. Хотел сказать крепкое слово. А Петрушка поклонился ещё ниже:

— Пусть, говорит, окажет милость холопу своему недостойному Ваське Гольцеву…

Напыжился Семён Лапин. А что делать, не знает. То ли хочет посмеяться над ним Василий Гольцев… То ли вправду оказывает уважение старшему по родословию.

Спросил осторожно, словно между прочим:

— Много ли соберётся гостей?

— Как можно, государь, с тобой вместе звать кого другого?

Поглядел Василий Лапин на щербатый пустой стол, сказал милостиво:

— Идём, что ли…

Хозяин встретил гостя у самого крыльца. Со многими поклонами проводил в дом к накрытому столу. Началась трапеза, неторопливая, обильная. Не чета походной, которой последнее время приходилось довольствоваться Семёну Лапину.

А между переменами блюд потекла беседа. Тоже неторопливая. И осторожная. Будто два пса принюхивались друг к другу, чтобы узнать: свой тот, другой, или чужой.

— Верно, будто воевода вышел из простых холопов? — спросил Василий Гольцев.

Насторожился боярин:

— Говорят… — И в свой черёд: — А ты пойдёшь за воеводой аль останешься?

— Рад бы пойти, — Василий Гольцев отвёл глаза, — да хозяйство держит. Самая страдная пора, сенокос. А там поспеет рожь, надо убирать. Непростые времена настали, того гляди, останешься без куска хлеба.

Семён Лапин вспомнил мужика с ножом. Лицо налилось кровью.

— Ноне всякий хам — над тобой пан.

Спохватился, не сказал ли лишнего.

А Василий Гольцев твёрдо:

— Верные слова. — Нагнулся через стол и в упор: — Каким ветром занесло к холопу под начало?

Поперхнулся Семён Лапин.

— Не бойся, разговор с глазу на глаз… — успокоил Василий Гольцев.

Помялся боярин. Неохотно выдавил:

— В ссоре наш род с Шуйскими. Не захотели его царём.

— А он тебя боярином? — И, не дав Семёну Лапину раскрыть рот, спросил: — Стало быть, нечистый попутал?

Промолчал Семён Лапин. А Василий Гольцев торжественно:

— У царя нашего, Василия Ивановича Шуйского, хочешь заслужить прощение?

— Как?.. — заморгал глазами боярин.

— Верному человеку будешь сообщать, что порешат на военных советах.

— На измену толкаешь? — запыхтел Лапин.

Поднялся из-за стола Василий Гольцев. В глазах будто ледяная вода из проруби застыла.

— Я верный слуга государю нашему Василию Ивановичу Шуйскому. Исполняю его волю. А изменники те, что пошли под начало к безродному холопу. И худо будет им, когда царь-батюшка побьёт воровские орды да поймает зачинщиков.

Поёжился Семён Лапин. Мурашки по спине забегали. Спросил с запинкой:

— А чего ты подбивал идти всем войском против монастыря?

— Завяз бы там воевода, словно муха в паутине. Тем временем государь Василий Иванович собрал бы свою рать. Уразумел? — Негромко позвал Василий Гольцев: — Пётр, войди.

На пороге, словно из-под земли, хозяйский сын.

Боярин вытаращил глаза: вот тебе и разговор с глазу на глаз!

Василий Гольцев бровью не повёл.

— Вот, батюшка Семён Михайлович, посылаю с войском Ивашки Болотникова своего сына. Что на советах услышишь аль так чего важного узнаешь — передай ему. Он уж — далее. — И снова негромко: — Теперь войди ты, Матвей.

И опять на пороге вырос малый.

— Племянник мой, — пояснил Василий Гольцев. — И его приметь. Ноне у него своё дело. А там, глядишь, встретится и с тобой.

«По рукам и ногам вяжет, злодей! — с тоской подумал боярин. — Однако ловок…»

— А теперь, — разлил хозяин дорогое заморское вино, — за государя нашего Василия Ивановича!

Стукнулись бокалами. Выпили.

— Мне пора, — сказал боярин. — Как бы воевода не хватился.

С честью проводили Семёна Лапина. С низкими поклонами.

А возвратившись в дом, Василий Гольцев сказал:

— Ты, Пётр, глаз не своди с боярина. Неладное почуешь, сам знаешь, что делать.

— Не оплошаю, батюшка.

— Ты, Матвей, пойдёшь следом за стариком Макарием и его приёмышем. Дорога до монастыря не дальняя, вёрст двадцать, а пропасть те двое по пути должны так, будто их и вовсе не было. Без следов и шуму. Да что тебя учить.

— Будет исполнено. — Матвей поцеловал дядькину руку.

Глава 6. Дорога не дальняя

Шагает Ива рядом с дедом Макарием. Весело ему и чуть страшно.

Совсем не нарочно, просто чтобы подождать деда, остался он в сенях, когда в горнице шёл военный совет. И услышал весь разговор про оружие. Теперь сил нет, хочется поговорить с дедом. А как? Деду-то и невдомёк, что знает он, Ива, куда и зачем они идут.

У деда Макария своя забота: крепкий мальчишка Ива, да всё ж не взрослый. А как дело обернётся, кому ведомо? Всякое может быть.

Медленно роняет дед слова:

— Вот тебе мой наказ: чтобы ни одна живая душа с сей минуты не знала, откуда идём, чтобы имя воеводы Ивана Исаевича выбросил ты напрочь из памяти до поры.

— Ладно, деда, — соглашается Ива.

— Понял ли? — переспрашивает дед.

— Понял, деда.

Недоумевает дед Макарий. Сколько знает Иву, расспросами бы должен закидать, а тут: «Ладно, деда», «Понял, деда». Неспроста это.

— Что не любопытствуешь, куда держим путь?

Боязно Иве говорить правду — может сильно рассердиться дед Макарий — и обманывать негоже деда.

— Знаю я, — признаётся Ива.

И торопливо рассказывает, как всё случилось.

Долго молча шёл дед Макарий. Потом сказал:

— Лучше бы тебе не слышать того разговора. Ну, да сделанного не переделаешь. Гляди не выдай: загубишь и себя, и меня, и великое дело.

— Неужто не знаешь: из меня, коли не захочу, клещами слова не вытянешь, — обижается Ива.

— Так-то оно так, — вздыхает дед Макарий, — только в монастыре и не таким, как ты, умеют развязать язык. Коли что, сыщи тайно иконописца Игнатия…

Видит Ива, тревожится дед Макарий. Услышал далёкие шаги сзади, спросил:

— Кто там?

— Мужик с котомкой.

— Конец теперь всем разговорам.

Не быстро двигается дед Макарий. Годы старые.

Догнал их прохожий. Скинул шапку:

— Здравствуйте, люди добрые!

— И ты здравствуй.

Кабы у деда глаза, как прежде, были, может, и заметил неладное. Рубашка на мужике дырявая, порты латаные-перелатаные. А лицом кругл да бел. Борода хоть и растрёпана, а стрижена аккуратно.

Однако худо видят дедовы глаза. Ива молод, ему невдомёк, что не простой мужик их догнал, а Матвей, переодетый племянник Василия Гольцева.

Идут, перекидываются с попутчиком степенными словами. Тот царя Шуйского и бояр поругивает. Жалобится на трудную крестьянскую жизнь. И бойкими глазами по сторонам зыркает.

Ищет для выполнения дядькиной воли подходящее место.

Кругом луга. Заливается жаворонок в синем небе. И всё на дороге, сзади или спереди, люди.

Спустились в ложок. Манит в нём ручеёк прохладной водицей. Возле ручейка, по обеим сторонам, густой тенью зовут кусты. Проворнее забегали Матвеевы глаза.

— Отдохнуть да поесть не грех, — сказал. Равнодушно так. Зевнул даже. Будто ему всё одно: здесь останавливаться или ещё где.

Дед Макарий притомился.

— Только подадимся малость в сторону, — сам же и предложил.

— Можно и так, — согласился Матвей.

Отошли шагов на сто. Сели в кустах. Им дороги не видать, их с дороги не разглядеть.

Скинули котомки. Разложили нехитрую снедь. Матвей лениво поднялся:

— Водицы изопью.

Спустился к ручью, лицо ополоснул, набрал в ладони воды, жадно напился.

Не таясь, с шумом пошёл обратно.

Две спины перед ним. Огляделся. Никого кругом. «Господи, благослови!» — проговорил одними губами. Из-за домотканых онучей потянул нож…

А дед Макарий и Ива сидят себе спокойно, не чуют, какая нависла над ними беда.

Затрещали кусты. Сунул Матвей нож обратно. Будто поправляет обувку. Скосил глаза. Идёт из кустов мужик. Выше Матвея на две головы. В плечах — косая сажень.

— Хлеб да соль, мужички! — Голос ровно у медведя, а лицо и глаза — Ива сразу приметил — добрые.

— Едим, да свой. А ты так постой да ступай домой, — огрызнулся Матвей.

— Нешто так встречают хороших людей? — спросил мужик.

— Кто тебя знает, каков ты есть.

— Садись, отведай, чем богаты, — пригласил дед Макарий.

Смирился Матвей. Тоже сел рядом.

Слово за слово, рассказал мужик:

— Гуляли у сестры на свадьбе. Домой возвращаюсь. Жена давно уехала с ребятишками, а я припозднился.

Солнце перевалило за полдень. Встал дед Макарий:

— Надобно засветло попасть в монастырь. Не пустят на ночь глядя.

Зашагали вчетвером.

Матвей, Василия Гольцева племянник, говорит мужику, который назвался Кузьмой Егоровым:

— Шёл бы вперёд. Мы, вишь, двигаемся потихоньку.

— И мне не к спеху. Жена, чай, не с пирогами ждёт, — засмеялся. — Доведу до самого монастыря.

И посмотрел на Матвея, как тому показалось, пристально.

Похолодело у Матвея всё внутри.

Никак, воевода послал вдогонку для охраны Макария своего человека?! Сберёг бог, не увидел тогда ножа в кустах. Такой одним махом дух вышибет…

Как мог беспечнее отозвался Матвей:

— Ну и ладно. Вместе веселее.

— То-то, я погляжу, ты шибко веселье любишь, — ухмыльнулся Кузьма.

Завиднелся вдали монастырь.

Возле монастыря — совсем темно стало — Кузьма скинул шапку, поклонился:

— Не поминайте лихом!

И пошёл своей дорогой. Потому что и вправду был это простой мужик Кузьма Егоров, возвращавшийся со свадьбы, а вовсе не охранный человек воеводы Ивана Исаевича.

И не знал он, что спас от верной смерти старика Макария и его приёмыша Иву.

Глава 7. За каменными стенами

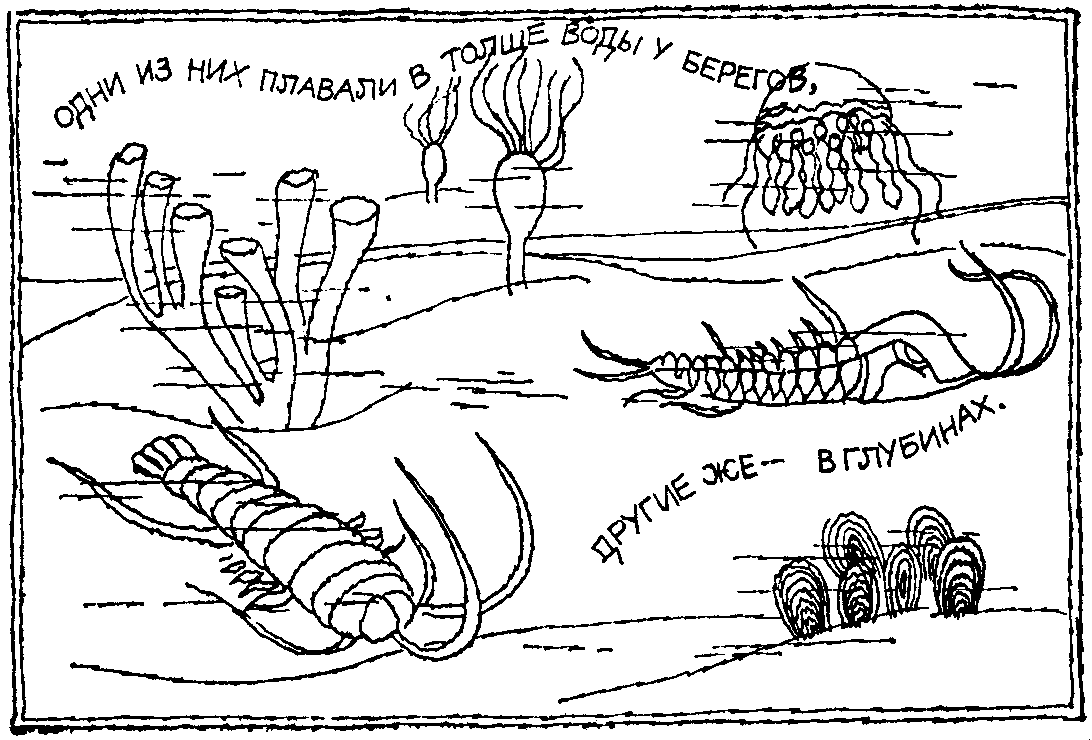

Монастырь словно крепость. Суров и неприступен. Но три стороны — крутые обрывы и речка внизу. По четвёртую — глубокий ров с водой, а через него — мост.

Каменные стены и башни поглядывают высокими щелями-окошками. Сейчас — окошко, а коли нужно — бойница. Хоть стреляй через неё, хоть лей смолу на вражеских ратников.

Большие ворота окованы железом. Сбоку от ворот, тоже в железе, маленькая калитка.

Постучал в неё палкой дед Макарий. Никакого ответа.

Постучал громче. Тихо, не слыхать никого.

— Померли они, что ли? — осердился дедов попутчик. — Дай палку!

Загремел Матвей о железную дверь, впору услыхать покойнику.

Зашевелился кто-то за дверью. Окошко-глазок, что в двери было, изнутри открыл. Спросил сонным голосом:

— Кого принесло?

— Странники, отвори! — сердито крикнул Матвей.

— Зачем ещё?

— Молиться пришли.

— Над воротами — образ Спаса. Нешто ослеп? Помолись и ступай себе дальше.

— Куда ступать? Скоро ночь на дворе.

— Куда хошь, свет велик.

— Неужто уж странникам в монастыре нету хлеба и приюта?

— Кто свою братию хочет голодом морить, всякий сброд пускает, верно. Наш настоятель, что всему монастырю голова, — не таков. О братии печётся и монастырское добро не переводит на воров да гулящих людей. Так-то!

Закрылось окошко.

Выругался Матвей. Застучал в калитку сильнее прежнего.

— Открой, говорят! Худо будет!

— А ты не пужай, — зевнул привратный монах за окошком. — Не боюсь. А озоровать будешь, тебе ж несдобровать.

— Постой, — отодвинул Матвея дед Макарий. И сказал в окошко: — Ты ходишь в монастырскую церкву?

— В какую же ещё? — удивился голос за окошком.

— А росписи снаружи и внутри той церкви видал?

— Не слепой небось.

— А кто их делал, знаешь?

Замолчал монах. Видно, думал, не зря ли ввязался в пустой разговор. Всё ж таки ответил:

— До меня то было. Делал, сказывают, иконописец искусный Макарий.

— Верно. Теперь поди и скажи келарю аль самому настоятелю, что тот иконописец Макарий стоит перед воротами, а ты его не пускаешь.

Замолчал опять монах у окошка. Видать, сильно удивился.

Не менее того монаха удивился Матвей. А всех более — Ива. Сколько по свету с дедом Макарием странствовал, а такое слышал впервые.

— Не врёшь? — спросил, сомневаясь, монах.

— Келаря кликни! — сказал старик.

Долго томились перед калиткой дед Макарий, Матвей и Ива. Наконец стукнуло окошко — и строгий голос:

— Кто тут?

— Я, Макарий-иконописец.

Не сразу откликнулся строгий голос. Однако, помедлив, приказал:

— Впусти.

Заскрипела калитка. Ступили все трое через порог. Келарь — второй человек в монастыре после настоятеля — поднял фонарь, осветил их лица.

— Давненько не виделись, Макарий.

— Посвети-ка на себя, — сурово не то попросил, не то приказал дед Макарий. — Не узнаю.

— Бога ты забыл, Макарий, где тебе помнить божьих людей. — По сытому лицу келаря скользнула усмешка.

— Стало быть, ты, Савва, ноне келарь?

— Стало быть, так.

Почуял Ива: должно, не больно дружны были дед Макарий и нынешний келарь.

— Брат Серафим, — вырос рядом человек в чёрной одежде, проводи старца Макария с мальчишкой и странником. Передай, я велел накормить. Да открой пустую келью.

— Нет, — Ива не узнал голоса деда Макария, — сперва в церковь…

Брат Серафим поглядел на келаря, тот кивнул головой и медленно и степенно пошёл прочь.

В темноте горой возвышалась к небу церковь. Да решётчатыми окошками — свет. В дверь вошли — у Ивы глаза разбежались. Впереди иконы до самого верху. И кругом иконы. Перед ними горят разноцветные огоньки.

А главное, и стены, и столбы-колонны, и потолок — всё расписано яркими красками. Строго глядят бородатые люди. Стоят суровые воины.

Ива и прежде бывал в церквах, однако в деревянных, маленьких, с закопчёнными потолками и стенами.

Деда Макария за рукав потянул:

— Гляди, деда, красота какая!

Поднял голову, а у деда Макария по морщинистым щекам, растрёпанной бороде — слёзы.

— Ты что, деда?!

— Не вижу. Всё в тумане…

Вспомнил Ива разговор перед монастырской калиткой:

— Неужто это ты?

Опёрся дед Макарий, по привычке, на Ивино плечо, дрожит рука мелкой дрожью. Словно промёрз дед в зимнюю стужу и, войдя в избу, никак не может согреться.

— Я, Ива…

— Как же с глазами-то своими?

— Тут и попортил. Должно, краски были небезвредные. Своды расписываешь — в глаза нет-нет и брызнет с кистей… — Вытер дед Макарий ладонью лицо. Пошли. Всё одно не вижу. А ты наглядишься.

Свернул дед Макарий по выходе из церкви направо. Монах, брат Серафим, что шёл рядом:

— Налево надобно.

— Так ведь направо трапезная.

— Там старая была. Давно выстроили новую.

— Не худо живёте.

— С божьей помощью, — смиренно ответил монах.

— Поди, и сами не плошаете.

Смолчал монах.

В трапезной, где вкушали еду и питие монахи, было сейчас всего три человека. Облокотись о стол, проворно работал ложкой попутчик деда Макария и Ивы. Ему прислуживал монах с заплывшими от жира, поросячьими глазками. Да поодаль стоял келарь Савва.

Дед Макарий с Ивой переступили порог — оборвался разговор.

Все трое уставились на вошедших.

— С чем пожаловал в монастырь, раб божий Макарий? — спросил келарь.

— Жить осталось недолго. Хочу последний раз поглядеть на свою работу.

— Другого дела в монастыре нет?

Впились дедовы пальцы в плечо Иве.

— Донесли?

— Свет не без добрых людей…

— Он, что ли, добрый? — мотнул дед бородой в сторону недавнего своего попутчика, которого в полутьме трапезной видеть не видел, а слышал.

— Что ты? — притворно удивился племяш Василия Гольцева. — Я тебя впервой на дороге встретил.

— Старика — в угловую башню! — приказал келарь жирному монаху. — И чтобы ни одна живая душа о нём не знала. Так и брату, что в воротах стоял, передай.

— Не тронь! — с угрозой сказал Ива и, сжав кулаки, стал между дедом и монахом.

— Ой, испугал! — затрясся монах от хохота.

— Не торопись, Ива, — сказал дед Макарий, — всему свой час.

Увёл деда монах.

Келарь к себе Иву пальцем поманил и спросил спокойно, вроде дружелюбно даже:

— К кому старик Макарий шёл в монастырь?

— Не знаю, — ответил Ива. Однако не вытерпел и добавил: — А кабы и знал, всё одно не сказал.

— Пусть будет по-твоему. — Тонкие губы келаря тронула усмешка.

Вернулся жирный монах. Келарь ему:

— Мальчонку в сторожевую башню, вниз…

Ухмыльнулся жирный монах:

— Понятно. — Иве кулаком по шее. — Шевелись!

— Не торопись, брат Амвросий, — остановил келарь. — Верно сказал старик: всему свой час…

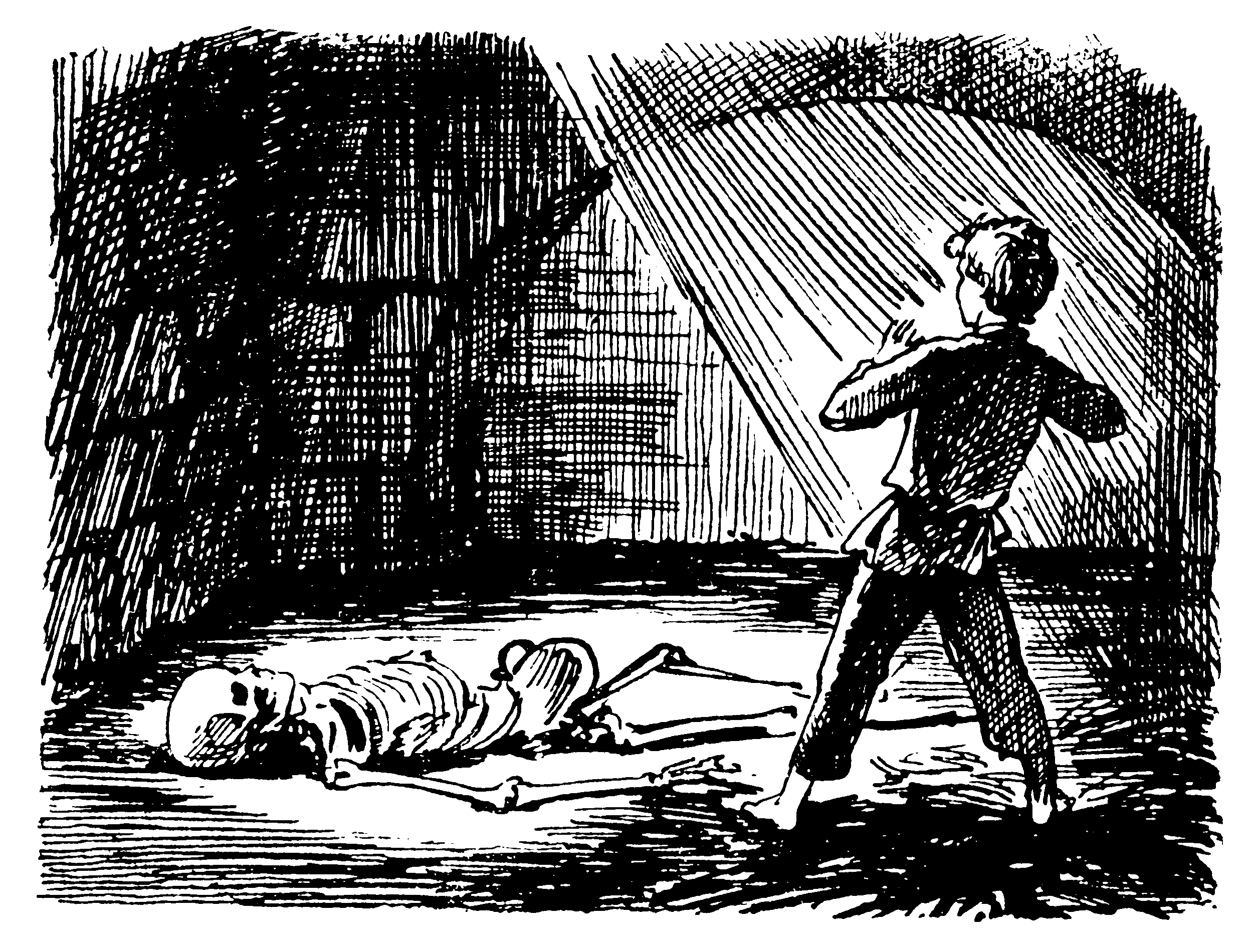

Глава 8. Пленник

Проскрипел ржавым железным нутром замок. Стихли шаги за дверью.

Ива потёр шею. Не утерпел-таки жирный Амвросий. Дал на прощание крепкую затрещину.

Темно. Сыро. Пахнет плесенью.

Выставил Ива вперёд руки, пошёл, осторожно ступая. Ровно слепой. Про деда Макария подумал: худо плохо видеть-то.

Упёрся руками в скользкую стенку. Обошёл свою темницу. Невелика. Шагов по семь каждая стенка. Пусто. В одном углу — солома. Посерёдке вроде палки набросаны. Ощупал — не понял, что бы то могло быть.

Лёг на прелую солому. Под голову положил кулак.

Полезли в голову невесёлые мысли. Вот тебе и оружие… Едва с дедом Макарием переступили монастырские ворота — и прямёхонько в подземелье. Вспомнил дорожного попутчика. Ух, злыдень! Выйти только из башни, уж тогда бы Ива с ним посчитался. Только как выйти? Крепки каменные стены, дверь окована железом. Разве что келарь с Амвросием сами выпустят. А выпустят ли? Вдруг оставят тут на веки вечные, до самой смерти, что тогда?

Подать бы весточку неведомому иконописцу Игнатию, про которого сказывал дед Макарии. Может, чем и помог бы. Так где он, этот Игнатий, и как известить его о беде?

Решил Ива: утро вечера мудренее. Надо спать. Повернулся на другой бок, закрыл глаза. И стал тут подкрадываться к Иве страх. Уснуть хочет Ива, а не может.

Сел на солому. К стенке прижался. На потолок поглядел, а там вверху, в кромешной темноте, мерцают звёзды. Догадался: окошко. Повеселел даже.

Только быстро кончилось веселье. Заглянула в окошко луна — осмотрел Ива ещё раз свою темницу и обмер.

Посередине — человеческий скелет. Череп смотрит на Иву пустыми глазами.

— А-а-а! — закричал Ива, кинулся к двери, забарабанил в неё руками и ногами.

Глухо загудела обитая железом дверь.

— Откройте! — бился в отчаянном страхе Ива. — Откройте!

Только кто его голос услышит из башенного подземелья?

Однако произошло чудо.

Скрипнул железом замок, дверь пропела свою визгливую песню, вошли двое с фонарём. Узнал Ива Амвросия и келаря Савву. Кинулся келарю в ноги:

— Боязно тут! Выпусти!

— Встань, — опять же незлобиво велел келарь. — Вот так. И выпустить тебя не мудрено. Только должен сказать, к кому шёл Макарий.

Разом посветлела голова у Ивы.

Вон оно что! Не случайно, значит, посадили его в каменный мешок. Хотят выведать тайну деда Макария.

Покосился Ива на скелет. Вытер ладонью слёзы. Носом шмыгнул.

— Знать ничего не знаю.

И опять, глянув прямо в келаревы глаза, твёрдо выговорил:

— А кабы и знал — не сказал!

Амвросий потянулся было к Ивиным вихрам, келарь остановил:

— Экий ты нетерпеливый, брат Амвросий. Погоди, придёт и твой черёд. А ты подумай, — сказал Иве. И многозначительно голову к скелету повернул. — Как надумаешь, брату Амвросию скажешь.

Ушли келарь с Амвросием. Опять тихо стало. И темно. Ива добрался ощупью до соломы. Лёг, поёжился. Белели в лунном свете череп и кости. Впотьмах он эти кости щупал руками. Принял за непонятные палки.

Вспомнил слова деда Макария, которые тот повторял не раз: «Мёртвого не бойся, ничего не сделает. А иного живого и вправду надо беречься».

И пропал страх. Ну, может, не совсем, а только не терял Ива голову, не бился, не кричал.

Закрыл глаза, стал думать: как-то там дед Макарий? Поди, тоже не сладко. Открыл глаза — сквозь окошко виднеется голубое дневное небо.

Дверь заскрипела, оттого и проснулся. Ввалился Амвросий. Узкие щёлки глаз в Иву впились:

— Как спалось?

— Хорошо, — слукавил Ива.

— Вот и ладно, — проворчал Амвросий. — Я тебе принёс поесть. Пользуйся от щедрот монастырской братии.

Сунул Иве корзинку под нос и ушёл.

Ива заглянул в корзинку: там рыба, хлеб. Небогато, а всё еда.

Солона рыба, суха. А Ива радуется: хоть не морят голодом. Всё съел. Косточки обсосал, крошки хлеба в рот кинул.

Захотелось пить.

Огляделся — нет воды.

В дверь кулаками постучал — никто не отозвался.

Снаружи солнце стало припекать. Душно сделалось. И одна теперь у Ивы в голове мысль: пить, пить…

Несколько раз принимался колотить в дверь, кричал — никакого проку.

К вечеру обессилел. Лежит на каменном полу, словно рыба, выброшенная на берег. Ловит ртом горячий воздух.

Смеркаться стало. Послышались шаги. Открылась дверь. Вошёл Амвросий.

Небось соскучился.

Опять протянул корзинку. Заглянул Ива — там солёная рыба и хлеб.

— Пить дай!

— Эва, — всплеснул руками Амвросий, — память стала, что решето. Про воду-то забыл вовсе. — Пообещал: — Завтра непременно принесу.

— Не могу я до завтра, — сказал жалобно Ива. — Терпеть мочи нет.

Помолчал Амвросий. Узкие глаза ещё больше сощурил, будто ножом полоснул Иву.

— Упрям больно. Он, — кивнул на скелет, — тоже упрямым был. Да, вишь, не на пользу пошло упрямство.

— Так ты воду нарочно не принёс?!

Не ответил на вопрос Амвросий. Сказал жёстко:

— На него погляди да о себе подумай.

Глава 9. Освобождение

Чудится Иве речка, прозрачная, студёная. Прыгнул в воду — обволокло всё тело приятной прохладой. Идёт дальше — глубже речка. Уже вода доходит до самого подбородка. Наклоняется, начинает жадно пить.

Пьёт. Напиться не может.

А воды в речке делается всё меньше. На колени опустился Ива. Дно показалось. Сушит его солнце. Последние капли жадными губами собирает Ива…

Застонал. Глаза открыл. Не на речке — в ненавистной башне он. И белеют подле кости человека, замученного, должно быть, вот так же.

Ночь прошла, наступил день. Мутится всё в голове у Ивы. То забывается сном, то бредит наяву.

Входили какие-то люди. Говорили, спрашивали. А Ива повторял запёкшимися губами:

— Знать ничего не знаю… Пить дайте…

Очнулся Ива ночью. Под ним та же прелая солома. Высоко над головой окошко со звёздами. И говорят те звёзды приглушённым шёпотом:

— Эй, кто там?

Помотал головой Ива, чтобы отогнать наваждение.

Из окошка снова:

— Живой иль нет?

Вскочил Ива. Не может сказать слова. Потом-таки выговорил:

— Пить… Воды принеси…

— Нешто не дают?

— Нет, кормят рыбой солёной. А пить не дают.

Потерпи малость, добуду тебе воды…

Зашумело снаружи и стихло.

Томительно потянулось время.

И уже не знает Ива: вправду ли говорил с ним кто или почудилось.

Услышал наконец движение возле окна. И снова знакомый голос:

— Бутыль с водой на верёвке спущу. Гляди не разбей…

Постукивает бутылка о стенку. Слышно, опускается ниже и ниже.

Вода!

Выпил Ива всю бутыль до дна.

Голос сверху:

— Готово, что ли?

А Ива опять слова сказать не может. По щекам бегут слёзы.

— Эй! — донеслось сверху. — Чего молчишь?

— Принеси ещё, — попросил Ива.

— Нельзя больше. Обопьёшься.

— Про запас.

— Невозможно и так. Найдут воду — обоим придётся плохо. Завтра опять принесу.

— Не обманешь?

Засмеялся человек в окошке.

— Зачем? — И уже серьёзно: — Макарий где?

Насторожился Ива:

— Откуда знаешь про Макария?

— Монах, что при воротах стоял, проболтался.

— А ты кто будешь?

— Макария бывший ученик. Теперь тоже иконописец. Игнатием зовут.

— Игнатий?! — Заколотилось сердце у Ивы, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди.

— Иль слышал?

После встречи с дорожным попутчиком, из-за которого они с дедом Макарием в темницу угодили, осторожен и недоверчив стал Ива, Потому сказал только:

— Поминал как-то дед Макарий…

— А ты кто есть?

— Приёмыш его, Ива.

— Ладно, Ива. Сказывай, где Макарий.

— Келарь велел отвести в угловую башню.

— Плохо. Туда вовсе не проберёшься: крепко стерегут. — Спросил, понизив голос: — По какому делу шли в монастырь?

Насторожился Ива от такого вопроса:

— Дед сказывал, посмотреть церковь, что расписывал своими руками.

— За что ж в темницу?

— Келарь говорит, будто дед Макарий шёл за оружием.

— Дела… — изумился Игнатий. — Зачем старику оружие?

— Будто для воеводы Болотникова.

— Эва! — опять удивился Игнатий. — Как же хотел добыть оружие?

— Я почём знаю, — ответил Ива и перевёл разговор на другое: — Мне бы из башни выбраться. Худо тут. Ты бы помог, а?

Помолчал человек, назвавшийся Игнатием.

— Мудрено это. Однако попробую. Ты только вот что: кто бы ни пришёл, чего бы ни спрашивал — лежи, будто неживой. И не отвечай. Понял?

— Понял.

Зашумело опять наверху за окном и стихло.

Лёг Ива на солому, никак не может успокоиться. А ну как был это и вправду Игнатий, про которого говорил дед? Тогда б открыться следовало. И тут же подумал: «А вдруг — человек, подосланный келарем иль Амвросием, тогда что?»

Нет, решил. Правильно сделал, что смолчал.

Утром заскрипела дверь, вошли люди, — ничего не слышал: крепко спал.

Почувствовал, толкает кто-то в бок:

— Эй, проснись!

Хотел было вскочить — вспомнил наказ Игнатия, остался лежать. Двое над ним разговаривают. Одного сразу узнал: Амвросий. Второй, которого Ива прежде не слышал, сказал сурово:

— Стыда нет. Мучаете безвинного отрока.

— Безвинный ли — неизвестно, — проворчал Амвросий.

— Воды принеси! — приказал второй.

— Не велел келарь.

— Я велю.

— С меня брат Савва спросит… — заскулил Амвросий.

Однако принёс воду. Перевернул на спину Иву. Ткнул в зубы кружку. Плеснулась в лицо вода. Ива открыл глаза, будто только в себя пришёл, стал жадно пить.

Смотрит на того, второго, что посылал Амвросия за водой. Щуплый старичок в потёртой чёрной одежде. Жиденькая бородёнка. Согнулся от прожитых годов. А глаза живые, быстрые.

— Идти можешь? — спросил у Ивы.

Кивнул головой Ива: могу, мол.

— Поднимайся!

— Не смею выпустить без приказу! — заспорил Амвросий.

Старец на Амвросия внимания не обратил.

— Пойдём, — сказал Иве.

Встал Ива. Нетвёрдо шагнул за старцем.

Выбрались из башни. Ива прикрыл глаза ладошкой. Яркое солнце на синем небе — смотреть больно.

Огляделся Ива. Повсюду добротные постройки. Посерёдке стоит церковь, в которую заходили с дедом Макарием.

А народу что в базарный день! Мужики с телегами. Люди в чёрном, монахи, с занятым видом ходят. И, почитай, каждый встречный кланяется низко старцу, Ивиному освободителю:

— Здравствуй, отец Никодим.

Приветливо отвечает встречным старец Никодим.

Подошли к ветхой избушке, что наполовину вросла в землю.

— Сюда, — сказал старец Никодим.

Дивится Ива: куда ведёт его старец? На жильё человечье не похоже, убого больно. Об порог споткнулся. Шишку набил. Не видать со свету ничего. Старец Никодим пошутил:

— Поаккуратнее лбом. Не то враз разрушишь моё жильё-келью. А она восемь десятков годов стоит.

Глаза привыкли к темноте — разглядел Ива старцеву обитель. В углу печка. Стол ветхий со скамьёй. В углу охапка соломы.

Не любил Ива допытывать-расспрашивать, не был приучен дедом Макарием, а тут не утерпел:

— А ты кем здесь будешь? Худо живёшь, а по твоему слову меня из подземелья выпустили. Кланяются все. Отчего?

Вроде бы чуть нахмурился старец. Видно, не по сердцу пришёлся ему Ивин вопрос. Однако ответил:

— Вишь ты, весь монастырь вот с этого моего жилья-кельи начался.

— И ты был в нём самым главным? — догадался Ива. — А почему сейчас нет? Должно быть, начальству не угодил, да?

— Пустое говоришь, — сухо заметил старец.

Но Ива понял, что попал в самую точку. И по своей прямоте так и сказал:

— Хорошее же, верно, это монастырское начальство, коль надо всеми вместо тебя поставило таких, как келарь Савва и Амвросий!

Принёс старец чугунок каши, мясо на глиняной тарелке, початый каравай хлеба и кувшин кваса.

— Ешь лучше, чем в чужие дела совать нос, — сказал ворчливо, но не сердито.

Поели вместе. Квасу Ива полкувшина выпил один. Поблагодарил старца и спросил осторожно:

— Ты велел бы и деда Макария выпустить, а?

— Не в моей это власти, — ответил старец.

— А повидать его можно?

— И это не просто, — в раздумье вымолвил старец. — Ну да ладно, пойдёшь завтра к келарю Савве и скажешь: старец Никодим низко кланяется и просит допустить тебя к Макарию.

— Чего завтрашнего дня ждать, — обрадовался Ива, — я сейчас…

— Сейчас огород мне поможешь полоть, — сказал старец. — Вот что сейчас.

Хотел Ива было поспорить, однако догадался: не хочет, верно, старец Никодим, чтобы он, Ива, сегодня попадался на глаза келарю. Весь день помогал старцу на огороде. В его келье и спать остался. Крепко спал, даже снов никаких не видел.

Глава 10. Дед Макарий

Утром — не поел даже — кинулся Ива искать келаря Савву. Не высока, да ладна келарская палата. Сложена из белого камня. Толкнул Ива дверь — монахи за столами скрипят перьями, топчется перед ними разный люд. Рябой монах — видать, старший — сказал сердито:

— Чего надо? Брысь отседова!

Ива не испугался востроносого:

— Мне келаря Савву. — И, прежде чем востроносый рот открыл, пояснил: — Старец Никодим послал. — И от себя прибавил: — По срочному и важному делу.

Шум утих разом. Уставились все на Иву. Востроносый не больно охотно разрешил:

— Проходи.

Толкнул Ива вторую дверь. За большим столом — келарь Савва, рядом с ним — Амвросий.

Ива келарю старцевы слова передал. Не успел кончить, Амвросий от гнева задохнулся:

— Ишь чего надумал! — И пухлой пятернёй Иву за вихры.

— Погоди, брат Амвросий, — остановил келарь. — Стар и плох Макарий. Не ровён час — помрёт. Пусть повидается с мальчонкой. Приёмыш как-никак.

— Да нешто можно?.. — начал было Амвросии.

Келарь Амвросия перебил. Сказал Иве:

— Подожди возле палат. Освободится брат Амвросий, отведёт тебя к Макарию.

Вышел Ива. Келарь — Амвросию:

— Пусть свидятся. А ты в верхней каморе посиди. Там не то что человечий голос — шорох мышиный слышен. Авось что и узнаем из разговора старого да малого.

Долго ждал Ива — решали келарь с Амвросием другие дела. Однако дождался. Хлопнул его кто-то по затылку. Оглянулся — Амвросий.

— Идём, что ли…

Всю дорогу ворчал:

— Больно добр да сердоболен брат Савва. Кнутами бы вас обоих, чтоб признались.

Ива про себя посмеивается: «Мели Емеля твоя неделя. К деду Макарию всё одно попаду».

Неподалёку от башни Амвросий велел Иве:

— Погоди чуть.

Сам к ратному человеку, который стерёг башню, подошёл и что-то негромко стал говорить.

— Подь сюда, — поманил пальцем Иву.

Стали спускаться по тёмной сырой лестнице. Впереди — Амвросий, за ним — Ива. Позади всех ратный человек с бердышом-топором, насаженным на длинную палку.

— Здеся! — остановился Амвросий. И ратному человеку: — Ты им воли не давай. Малость поговорят — и ладно. И не торчи возле двери. Запри на замок, а сам у входа стой на карауле.

— Исполню, брат Амвросий, — сказал ратный человек.

— Пошёл я, — пропыхтел Амвросий.

На прощание Иве подзатыльник отвесил. Стерпел Ива. У него одно на уме: поскорее бы к деду Макарию.

Загремел ратный человек ключами. Один примерит — не лезет. За другой возьмётся — в замочную скважину войдёт, а замка не отпирает.

Наконец-таки щёлкнул со звоном замок. Заскрипела тяжёлая дверь, обшитая железом.

Сидел дед Макарий посреди темницы, точь-в-точь похожей на ту, из которой вчера вышел Ива. Руки и ноги у деда Макария закованы в цепи.

Сжалось у Ивы сердце от худых мыслей. Кинулся он к деду Макарию. Вздрогнул тот. Не понял, кто ткнулся ему в грудь. Оттолкнул.

Засмеялся счастливо Ива:

— Так это ж я…

Заскрипела опять дверь. Щёлкнул замок.

— Здоров ли, деда? — спросил Ива. — Меня только вчера из башни выпустили. В такой же сидел. Только не на цепи.

Оправился дед Макарий от неожиданности, положил руку на Ивино плечо и плечо крепко сжал.

Затих Ива недоуменно.

У них с дедом за долгие странствия появился свой молчаливый язык. Знал Ива по дедовой руке, когда вперёд надо идти, когда — остановиться, когда можно сказать, а когда и помолчать надо.

А теперь? Остались вдвоём. Ушёл Амвросий. Стражник отправился караулить башню. А дедова рука предупреждала: «Берегись! Опасность!»

Огляделся Ива — никого кругом. Сквозь дверь, коли и захочешь, ничего не услышишь: толста очень.

Однако, видать, неспроста дедова рука подавала знак. Стал дед расспрашивать Иву, где был, что делал.

Отвечает Ива с опаской, боится сказать лишнее.

Помянул иконописца Игнатия — дедова рука опять плечо сжала. Одними губами выговорил дед Макарий:

— Как по дороге велел, откройся во всём Игнатию…

И опять разговор о разных разностях.

Загремели стражниковы шаги по каменным ступеням.

Сказал дед:

— Прощай. Едва ли свидимся ещё. Живи честно и прямо. Думай прежде не о себе — о людях.

Открылась дверь. Крикнул стражник с порога:

— Наговорились, что ли?

Стиснул Ива зубы, чтобы удержать слёзы. Поклонился деду Макарию до земли:

— Спасибо тебе за всё.

В тот же день Амвросий докладывал келарю:

— Поди, целый час в верхней каморе просидел. Не было молвлено ничего вредного или тайного. Должно, Макарий не доверился мальчонке.

Келарь Савва посмотрел на Амвросия холодными, рыбьими глазами:

— Может, и верно. А всё ж приглядывай за мальчонкой.

— Исполню, брат Савва, — низко поклонился Амвросий.

Глава 11. Двое на одного

Вечером поливал Ива вместе со старцем огород. Вдруг из-за плетня знакомый голос:

— Бог в помощь!

Точно пружиной подбросило Иву. Глянул а через калитку, что в плетне, идёт человек в рубахе, запачканной красками.

Старцу поклонился. Тот ответил:

— Здравствуй, Игнатий.

А Игнатий взъерошил Ивины вихры, смеётся:

— Напился ли вволю?

— Спасибо тебе! — улыбается Ива. Рад он несказанно. Знает теперь, что Игнатий и приносил ему воду.

Потолковали о том о сём — распрощался Игнатий.

Теперь у Ивы одна забота: поговорить с Игнатием так, чтобы не приметили другие. Утром следующего дня прошёл мимо иконописной палаты несколько раз, будто невзначай. И всё подле Игнатия — его ученики и подмастерья. Решил Ива: самое верное дело познакомиться с кем ни то из Игнатьевых помощников.