*

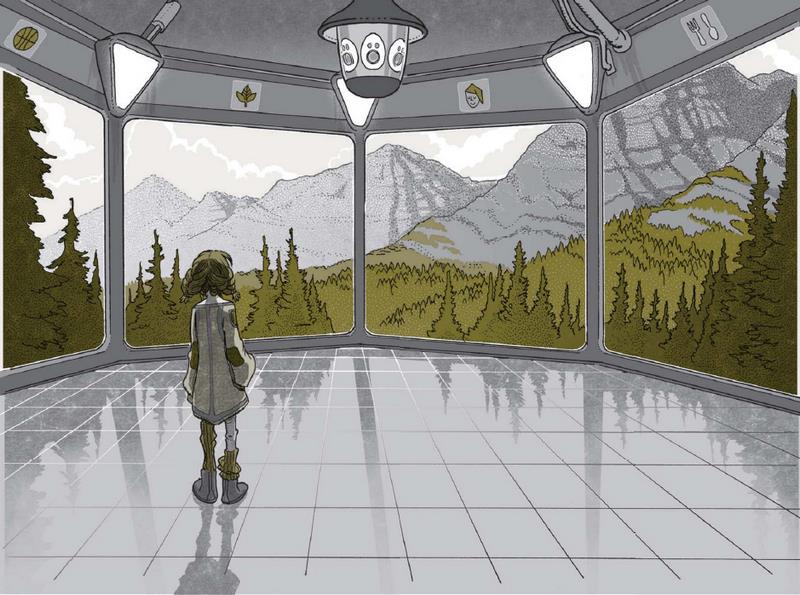

Художник С. КОМАРОВА

© Издательско-полиграфическое объединение

«Молодая гвардия».

Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1990 г.

№ 50 (465).

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.

Петр ТАТАУРОВ родился в 1948 году. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в издательствах, газетах, журналах. Член Союза журналистов СССР. Живет в Москве.

_____

Игорь СТРЕЖНЕВ родился в 1936 году. Окончил Архангельский лесотехнический институт. Живет в Архангельске.

Литературным краеведением профессионально занимается с 1983 года. Публиковал статьи в центральной и местной печати. В 1989 году в Северо-Западном книжном издательстве вышла его книга «К студеным северным волнам».

Петр ТАТАУРОВ

…И СЛОВО ЭТО БЫЛО — РОССИЯ

Дочери Марии посвящаю

Странная, непонятная до сих пор Россия всегда была неразрешимой загадкой для всего остального мира. Западный рациональный ум, специальный и односторонний, никогда не забывающий «личных видов», так и не нашел объяснения русской натуре — всемирной и общечеловеческой, пышно и «разметисто» развитой, «без шпалер и заборов» (А. Герцен).

И действительно, никаким классическим законам логики она не подвластна, ни в какие известные формы не укладывается, не втискивается, конца и края ее никто так и не увидел, чтобы хоть с чего-то начать предполагаемое исчисление этого феномена. Возьмись мерить ее с добра и правды, и не знаешь, что делать с извечным ее деспотизмом и злом, приобщишь к Европе, не ведаешь, куда отнести вылезающую на всеобщее обозрение неистребимую азиатчину… «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей, — писал Н. Бердяев. — Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада… Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад… В душе русского народа есть такая ясе необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине…»

Иррационализм россиянина мало что говорит западному человеку, как, видимо, и великодушная поэтическая подсказка Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Большее, что мог извлечь из этого четверостишья заезжий к нам путешественник, так это то, что его универсальный аршин, которым он с успехом и с достаточной точностью промерил весь западный мир вдоль и поперек, к России не применим. Тут, может быть, впервые его инструментарий оказался бессильным перед поставленной задачей. И, удивившись непознанности рядом лежащего мира, констатировал факт — ключ к пониманию России лежит вне привычной ему системы координат, вне логики, вне рационального разумения и, стало быть, западному человеку, как правило, недоступен.

«Между нами и цивилизацией вера», — подсказывал неугомонному исследователю России Ф. Достоевский, прямо указывая на душеспасительный посох русского человека в его почти тысячелетнем духовном пути. Обманувшиеся и обманутые, заблудившиеся и сбитые с толку, рано или поздно находили истину в вере, которую понимали шире только религиозного чувства. «Начавши с крика радости при переезде через границу, — признавался А. Герцен, — я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера[1] в Россию спасла меня на краю нравственной гибели… За эту веру в нее, за исцеление ею — благодарю я мою родину» (разрядка моя. — П. Т.). Исцеленный верой, А. Герцен призывал: «Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает… Пусть она узнает ближе наш народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который… сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина… До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь» (разрядка моя. — П. TJ.

Непонимание России Западом рождало у него неуверенность и страх, подозрительность и враждебность. А это извечный источник всевозможных небылиц, порочащих выдумок и анекдотов, вывозимых из России вместе с пушниной и лесом, икрой и сувенирами. Сюда ехали, как правило, либо «на ловлю счастья и чинов», либо по крайней нужде, проклиная судьбу.

Грибоедовский «французик из Бордо» рассказывал, «как снаряжался в путь в Россию, к варварам, со страхом и слезами». Однако по приезде многие из них с удивлением обнаруживали, что «Россия не так страшна… люди как люди; и день довольно светлый, почти как у нас; где же вечные сумерки и полугодовая ночь? И лето также не морозное…» А страху на просвещенный и цивилизованный мир нагоняли путешественники вроде купца из Голландии Исаака Массы, который писал, что будучи в Москве он «наблюдал, как сидевший против дома измученный голодом молодой человек с большой жадностью поедал сено в течение четырех дней». Сытый Исаак, желая продемонстрировать миру свое человеколюбие, оправдывался: «Я сам охотно дал бы поесть молодому человеку, но, опасаясь, что это заметят и нападут на меня, не посмел исполнить своего намерения». И тот бедняга умер…

Европеец, вечно толкующий о человечестве, как верно заметил А. Хомяков, никогда не доходил вполне до идеи человека. У нас же все иначе. «В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданьям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругальтельство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека».

«Немцев» в России уважали за знания, аккуратность, педантизм, приглашали их служить, доверяли им воспитание детей, управление хозяйством, да и в науках за ними оставляли первые места… Иные оправдывали надежды, кого-то изгоняли с позором. В России всегда доставало поклонников всему иноземному, без разбора хвалящих все «ненашенское», но в то же время не переводились и те, кто весьма критически относились ко всему заемному, чужому. «Они выписывают мастеров и управителей из-за границы, в полной уверенности, что коли он немец или француз, так должен все знать и все уметь, и не замечают того, что к ним едут из-за моря одни выжимки, сор и брак, люди, которым там уже некуда деваться» (В. Даль. «Вакх Сидоров Чайкин»).