*

Взгляды авторов серии

не всегда совпадают с мнением редакции.

На обложке: фрагмент картины художника К. Е. Маковского «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова»

На титуле: Казанская икона Божией Матери

© ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2007

Казанская икона Божией Матери

Патриарх Московский Иов

Митра первого Московского патриарха Иова

Царь Федор Иванович.

Парсуна

Рака святого царевича Дмитрия в Архангельском соборе Московского Кремля

Царь Борис Федорович Годунов

Посольский дом в Москве.

С гравюры XVII века

Лжедмитрий I.

Портрет из Вишневецкого замка

Польская пехота.

Фрагмент «Стокгольмского свитка»

Польские гусары.

Фрагмент «Стокгольмского свитка

Марина Мнишек.

Портрет из Вишневецкого замка

Борисоглебский и Спасо-Преображенский соборы Чернигова

Патриарх Московский Игнатий.

Портрет из «Титуляринка». 1672 год

Марина Мнишек, царица Московская.

После 1606 года

Юрий Мнишек.

Гравюра Л. Килиана

Венчание Марины Мнишек в Кракове.

Картина из Вишневецкого замка

Царь Василий Иванович Шуйский.

Миниатюра из «Титулярника». 1672 год

Патриарх Московский Гермоген

Вознесенский монастырь.

Фотография конца XIX века

Боярская дума.

Художник А. П. Рябушкин

Чудов монастырь.

Фотография конца XIX века

Князь М. В. Скопин-Шуйский умирает на пиру

«Второе венчание» Марины Мнишек в Тушинском лагере.

Картина из Вишневецкого замка

Коронный гетман Станислав Жолневский

Дмитрий Трубецкой

Сигизмунд III Ваза, король польский.

Художник П. П. Рубенс. После 1624 года

Минин и Пожарский.

Художник М. И. Скотти

Воззвание Минина к нижегородцам

Собор во Имя Казанской иконы Божией Матери — спасительницы Московского государства в дни Смуты

Будущий король Польши Владислав IV.

Художник А. Бой. 1637 год

Ксения Ивановна Романова — старица Марфа.

С портрета романовской галереи Зимнего дворца

Царь Михаил Федорович Романов.

Миниатюра из «Титулярника». 1672 год

Патриарх Московский Филарет

Троицкий Ипатьевский монастырь

«Башня Марины Мнишек» в Коломне.

Гравюра XIX века

Никольские ворота Китай-города

Владимирская икона Божией Матери

Предисловие

Совсем недавно в нашем календаре появился новый праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября. Однако далеко не все знают, что это за дата и к каким знаменательным событиям она относится. Попробуем в этом разобраться.

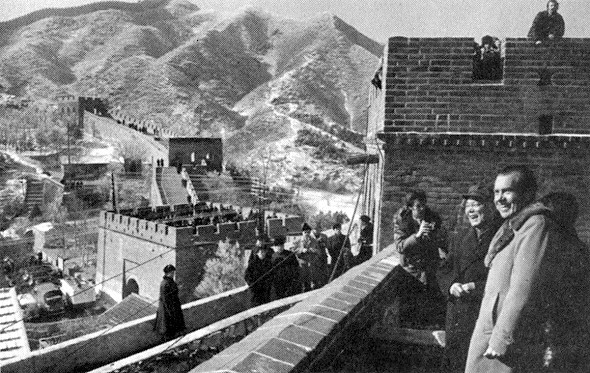

Православным верующим хорошо известно, что 4 ноября (по старому стилю — 22 октября) в церквах происходит празднование Казанской иконы Божьей Матери в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. Церковный праздник был установлен приблизительно в 1614–1615 годах по указанию царя Михаила Федоровича Романова. Произошло это после того, как священники рассказали ему о благодатной помощи, оказанной чудотворной иконой ополченцам во время их борьбы с польско-литовскими интервентами. Так Казанская Божия Матерь стала покровительницей воинов-патриотов, их священным символом. После освобождения Москвы один из руководителей ополчения, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, построил на Сретенке храм в честь чудотворной иконы и позже по обету поместил ее в богато украшенный киот. Во время празднования духовенство совершало крестный ход вокруг церкви.

После этого кровавая многолетняя Смута сошла на нет и вскоре закончилась. Но возникает вопрос: почему же она произошла? Ученые до сих пор спорят о причинах этого явления, едва не погубившего молодое Русское государство.

Знаменитый историк XIX века С. М. Соловьев полагал, что главной причиной Смуты явилась борьба бояр-сепаратистов и казачества с московскими правителями. Другой не менее известный историк, Н. И. Костомаров, считал основной предпосылкой Смуты происки польского короля Сигизмунда III и католиков, желавших подчинить себе русских людей. В. И. Ключевский видел корни Смуты в особенностях создания Русского государства, которое, по его мнению, было не союзом народа, а разросшимся уделом московских князей. В итоге царь оказался не только верховным правителем, но и собственником территории страны. Это, естественно, не устраивало подданных, и они стали бороться за свои права.

С. Ф. Платонов, видный историк рубежа XIX–XX веков, находил истоки Смуты в правлении Ивана Грозного, который введением опричнины разделил общество на враждующие группировки. К тому же он присоединил многие земли насильственным путем, но их жители не желали находиться в подчиненном положении и при ослаблении верховной власти стали бороться за свободу.

Советские историки отвергли термин «Смута» и заменили его новым — «Первая крестьянская война под руководством Ивана Болотникова». По их мнению, причиной событий конца XVI — начала XVII века была классовая борьба крестьян против крепостного строя. Однако позже выяснилось, что крепостного строя в те времена еще не существовало, да и Болотников крестьянином не был. Он считался профессиональным военным и сражался за интересы самозваного «царя Дмитрия». Поэтому современный историк Р. Г. Скрынников вновь восстановил прежний термин «Смута», подразумевая под ней социально-политическую борьбу внутри русского общества. Советский исследователь А. Л. Станиславский считал, что в это время происходила гражданская война, в которой активную роль играло казачество.

Рассматривая точки зрения различных историков на события конца XVI — начала XVII века, невольно задаешь себе вопрос: почему столь успешно развивавшееся в XVI веке Русское государство вдруг превратилось в арену многолетних междоусобных битв, социально-политической борьбы, даже гражданской войны? Если истоки Смуты лежали в опричнине Ивана Грозного, почему она началась не в его правление? Да и процесс формирования государства был явлением длительным, охватывающим несколько веков. К концу XVI столетия рост территории России не закончился, он продолжался и в последующие века, но к взрыву, подобному Смуте, ни разу не приводил. Крепостное право окончательно оформилось в середине XVII века, однако это не привело к крестьянскому восстанию. Значит, все эти факторы не были причиной Смуты. Ее, видимо, следует искать в конкретных событиях конца XVI века. Их мы и будем рассматривать в этой книге.

Династический кризис

Современники Смуты, писатели первой половины XVII века, были настолько потрясены случившимися бедами и несчастиями, что описали их в многочисленных повестях, сказаниях, историях, хронографах и летописях. Общее их число превышает сорок сочинений. При этом почти все они начинаются с событий 1584 года, когда умер Иван Грозный и на престол взошел его двадцатисемилетний сын Федор. Однако в это время никаких признаков Смуты еще не было. Более того, в течение четырнадцатилетнего правления нового царя Русское государство процветало: было учреждено патриаршество, выиграна война со Швецией и возвращен выход в Балтийское море, крымскому хану был дан настолько мощный отпор, что он больше не отваживался совершать набеги на Москву, успешно осваивались сибирские земли, расширялись международные контакты и с европейскими, и с азиатскими странами.

Вспоминая царствование Федора Ивановича, современники писали:

«При нем, государе, Российское царство, аки солнце, сияло, на все стороны ширилось. Многие окрестные государства у него, государя, учинились в подданстве и в послушанье; и никоторая кровь и война при нем, государе, не бывала».