Чтобы предупредить соблазн при необходимости пустить такую награду солдатами в обращение и чтобы как-то можно было отличить её от обычных полтин и рублевиков, Пётр лично указывает на монетный двор: «…и велите у всех (медалей) сделать на одной стороне баталию…».[10] Но традиция оставалась прежней до самых екатерининских времён. Новые «патреты» чеканились как обычные монеты: без ушка для подвески на одежду. Награждённым нужно было самим пробивать отверстие или припаивать ушко из проволоки.

Впоследствии на медали, посвящённые морским баталиям — «За победу при Гангуте», «За взятие четырёх шведских кораблей», «За Гренгамское сражение», ушки напаивались на монетном дворе, «закрывая отдельные буквы надписи».[11]

Так появились первые настоящие медали для солдат, сражавшихся под Лесной и Полтавой. Но награждение петровскими рублями продолжалось даже после Полтавской битвы. Они выдавались по-прежнему, но за те успехи, которые не были отмечены чеканкой специальных наград.

Традиция награждения рублями сохранилась до конца XVIII века. Сам А. В. Суворов часто награждал своих «чудо-богатырей» екатерининскими рублевиками и полтинами, которые затем передавались из поколения в поколение (от отца к сыну, от деда к внуку) и хранились в почётном месте — под иконами.

«Нарвская конфузия»

Испокон веков Ижорская земля с прилегающими берегами Финского залива была землёй русской. Ещё Александр Невский бивал в 1240 году шведов и немцев за вторжение в эти российские земли. Но в 1617 году, ослабленная войной с Польшей, Россия вынуждена была уступить шведам свои древние прибрежные крепости: Копорье, Иван-город, Орешек, Ям. Русь оказалась отрезанной от европейского мира. Девяносто лет эти земли изнывали под пятой шведов.

И вот наступил новый век — XVIII, век неуёмной деятельности молодого русского царя Петра. Он стремится во что бы то ни стало пробить дорогу к Балтийскому морю, вернуть исконно русские земли России, построить флот и наладить тесные связи с более развитыми западными странами.

19 августа 1700 года Пётр объявил войну Швеции, стянул свои силы к Балтике и осадил крепость Нарву. Армия у Петра была молодая, только что сформированная, не имевшая опыта боёв. Большую часть её составляли солдаты, призванные в строй перед самым выступлением в поход. Пушки — устаревшие, тяжёлые, станки и колёса разваливались под их весом; из некоторых «только камнем можно было стрелять». Шведская же армия представляла собой в то время опытнейшую армию Европы, технически оснащённое профессиональное войско, с прошедшим пол-Европы обстрелянным офицерством.

Исход сражения с войсками Карла XII был предопределён. 34-тысячная армия Петра была разбита шведскими полками, численностью в 12 тысяч. Ещё в начале сражения командование русских полков, состоявшее из иностранцев, и сам командующий перешли к шведам. Только гвардейцы Преображенского и Семёновского полков сумели остановить шведов и дали возможность отступить оставшимся войскам. «Пётр высоко оценил мужество… учредив для офицерского состава этих полков специальный медный знак с надписью: «1700. ноябрь 19N0». «Знак офицеры носили в течение всего существования этих полков, как напоминание о боевых делах…».[12] Нарва была первым серьёзным поражением Петра.

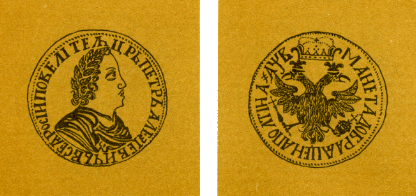

По указанию Карла XII в Швеции отчеканили по этому случаю сатирическую медаль, высмеивающую русского царя. «Где на одной стороне её был изображён Пётр у пушек, обстреливавших Нарву, и надпись: „Бе же Пётр стоя и греяся“. На другой — бегство русских во главе с Петром от Нарвы: шапка валится с головы, шпага брошена, царь плачет и утирает слёзы платком. Надпись гласила: „Изшед вон, плакася горько“».[13] Но Пётр принял поражение как урок, преподнесённый историей. «Шведы бьют нас. Погодите, они научат нас бить их», — сказал он сразу же после «нарвского невезения».[14] «Полки в конфузии пошли в свои границы, велено их пересмотреть и исправить…» Пётр «с бешеной» энергией берётся за перестройку и укрепление армии…