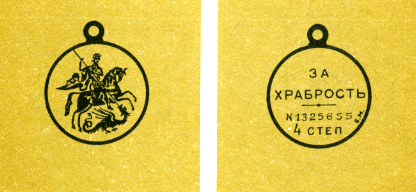

Наряду с Георгиевскими крестами при Временном правительстве продолжали существовать и степенные Георгиевские медали с надписью «ЗА ХРАБРОСТЬ». Согласно приказу по военному ведомству от 24 апреля 1917 года они в основном сохранили свой статут, размеры, форму и лишь портрет императора Николая II на аверсе был заменён изображением св. Георгия Победоносца на коне, развёрнутым вправо.[13] Нумерация медалей была продолжена в прежнем порядке, обозначения цвета металла — «ЖМ» и «БМ» — проставлялись справа, у бортика, на уровне номера медали.

За короткий промежуток времени существования Временного правительства последовало довольно много награждений этими медалями «1-й степени 8000 (№ с 24292 по 32291), 2-й — 14000 (№ с 48455 по 62454), 3-й — 28000 (№ с 263791 по 291790), 4-й — 65000 (№ с 1289051 по 1354050)».[14]

Порядок награждения Георгиевскими медалями, как и Георгиевскими крестами, был несколько изменён. Представления к награждению ими должны были поступать «…на обсуждение и заключение… наградных дум…» строевых подразделений, и только затем окончательное постановление направлялось на утверждение командующему.[15]

Награждение Георгиевскими медалями производилось за проявление личной храбрости и доблести. В мирное время эта медаль оставалась, как и прежде, основной наградой для нижних воинских чинов армии и флота. Носили степенные медали «3а храбрость» на Георгиевской ленте: первую и третью степени — с бантом, вторую и четвёртую — без банта, ниже Георгиевских крестов, но выше всех других медалей.

После Февральской революции Георгиевские медали старого образца (с изображением императора) разрешалось носить только повёрнутыми оборотной стороной наружу.

Кроме степенных Георгиевских медалей при Временном правительстве были и медали с надписью «3а храбрость» без указания степени и номера. Изображение на их лицевой стороне Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём дракона, в отличие от степенных медалей развёрнуто влево.

Чеканились медали диаметром 28 мм, двух типов — из жёлтого и белого металлов (под цвет золота и серебра). Принцип награждения ими был тот же, что и бесстепенными николаевскими медалями с надписью «3а храбрость», и носили их также на Георгиевской ленте.

Ближе к осени вновь сформированное (второе) коалиционное правительство во главе с А. Ф. Керенским было намерено восстановить все прежде существовавшие знаки отличия. До этого уже осуществлялась попытка возобновить медаль с надписью «3а усердие» и даже был отчеканен частной фирмой пробный её экземпляр.[16] Оборотная сторона медали имела прежнее изображение: слева три ветви — пальмовая, лавровая и дубовая, а посередине, вправо — надпись в одну строку: «За усердие». Лицевая была выполнена аналогично бесстепенной медали «3а храбрость» — с Георгием Победоносцем, развёрнутым влево.

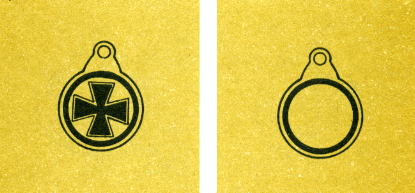

Была также выпущена пробная АННЕНСКАЯ МЕДАЛЬ, иначе — Знак отличия ордена св. Анны, для награждения нижних чинов. Он был выполнен Санкт-Петербургским монетным двором из бронзового сплава, а не из серебра, как прежде, без императорской короны и без номера на оборотной стороне.[17]

10 августа 1917 года Временное правительство приняло постановление — «утвердить временно, впредь до окончательного установления рисунков (на лицевых сторонах) всех знаков отличия… (кроме Георгиевских)… изображение государственной печати Временного правительства».[18] Отныне лицевые стороны будущих возрождавшихся медалей «3а усердие», «3а достоинство», «За полезное», «3а спасение погибавших» и т.д. должен был занять упрощённый двуглавый орёл — с опущенными крыльями, без скипетра, державы и самой короны. Но этому не суждено было сбыться.