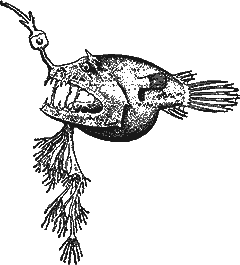

Рис. 1. Линофрина с глубины 600 метров.

Атлантический океан. На верхней челюсти придаток со светящимся органом, на подбородке ветвистый придаток, служащий также, вероятно, для приманивания добычи.

Рыбы эти, как видно уже по их пасти и по страшным зубам, свирепые хищники, караулящие на глубинах добычу, — других рыб, головоногих и раков. Можно предположить, что светящиеся фонари служат им не столько для нахождения дороги, сколько для привлечения добычи, идущей на свет. Хищник стоит в воде неподвижно и помахивает своим отростком, снабженным светящимся органом. На движущуюся светящую точку подманивается и приплывает добыча, которая и попадает в его пасть.

Замечательнее всего, однако, что некоторые виды цератиид, повидимому, пользуются для ловли добычи удочкою, — напрасно человек воображает, что это он выдумал удочку для ловли рыб, — рыбы сами придумали ее еще раньше для той же цели, — вернее, ее для них изобрела природа! Она научила рыб удить рыбу!

Действительно, у целого ряда видов цератиид мы встречаем на голове настоящую удочку из твердого, костного луча, подвижно прикрепленного к голове и изображающего удилище, и из длинного тонкого придатка, представляющего собою лесу, иногда со светящимся органом на конце, а иногда и с настоящими крючками, прикрепленными на конце лесы, за светящимся органом.

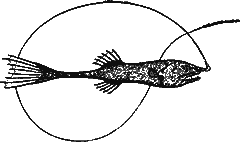

Таково строение лазиогната, настоящей рыбы-удильщицы (рис. 2), водящейся в Караибском море на глубине 4 километров. Удочка ее почти длиною с тело и вооружена двумя острыми крючками. Правда, лазиогнат не насаживает на них червей, — он, вероятно, просто машет этой удочкой с прикрепленным к ней в виде поплавка маленьким светящимся органом. И горе рыбке, которая заинтересуется светящейся точкою и подплывет поближе. Как опытный удильщик, лазиогнат имеет при себе и сачек на всякий случай, — вдруг сорвется. Сачком ему служит верхняя челюсть, имеющая вид плоского колпака, которым можно легко прихлопнуть жертву сверху. Острые и при том подвижно прикрепленные зубы служат дополнительным приспособлением, чтобы добыча не вырвалась.

Рис. 2. Лазиогнат из Караибского моря с глубины 4000 мтр.

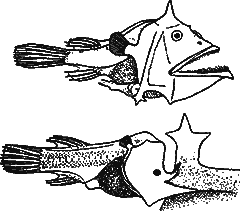

Имеются, однако, рыбы-удильщицы и с еще более замечательным приспособлением для лова. У гигантактиса (рис. 3), водящегося на глубине 5 километров в Атлантическом океане, на самом конце рыла прикреплена удочка, которая в 4 раза длиннее тела рыбы. Странным образом, однако, она без крючков и снабжена только небольшим органом свечения.

Рис. 3. Гигантактис с глубины 5000 мтр Атлантического океана.

При более подробном исследовании цератиид обнаружилась еще более замечательная особенность их, придающая этому семейству исключительный интерес.

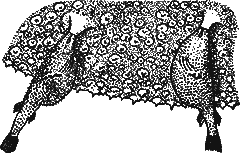

Давно уже обращало на себя внимание то обстоятельство, что все пойманные цератииды — самки, среди них не было ни одного самца. Экспедиции судна «Дана» удалось поймать несколько самцов, но… они оказались паразитами самок!

Оказалось, что у этих рыб самцы имеют форму тела, сходную с формою самки, но в несколько раз меньше самки, — иногда по длине они составляют 1/10—1/12 длины самки, а по объему и еще меньше (рис. 4). При том самец, — иногда даже не один, а два их — сидит на теле самки, на голове ее, или на носу даже, или на брюхе, плотно прикрепившись своим передним концом (рис. 5). Кожа головы самца непосредственно переходит в кожу самки, внутри же рот срастается с выростом тела самки, вдающимся внутрь, при том срастается так тесно, что получается связь между кровеносными сосудами, и кровь самки переходит в тело самца. Получается полное подобие тех отношений, которые существуют между матерью и утробным младенцем человека. Там ведь также существует особый орган, — детское место или плацента, — в котором получается соединение сосудов плода с сосудами материнского организма.

Рис. 4. Самка эдриолихна с паразитическим самцом, сидящим под жаберной крышкой. Внизу тот же самец, сильно увеличенный.

В соответствии с таким удивительным способом питания, самцы цератиид не только не имеют ротового отверстия, но и кишечник у них отсутствует. У них, однако, имеется все же сердце и жабры, в которых кровь окисляется. Вся же остальная полость тела заполнена развитыми семенными железами — молоками. Таким образом самец, пользующийся от самки питанием, передвижением, защитою, не оказывается для нее все же вредным паразитом, а выполняет свое настоящее назначение.

Рис. 5. Часть брюха самки цератиаса с сидящими на нем двумя приросшими самцами-паразитами.

Чем объясняются эти замечательные условия, единственные среди всех позвоночных животных? На этот вопрос не трудно ответить, если вспомнить что цератииды живут на глубинах, совершенно лишенных света. При таких условиях найти друг друга представителям двух полов трудно, тем более, что рыбы эти как хищники, питающиеся случайной добычей, сильно рассеяны в море и не держатся густыми стаями. Надо думать, что прикрепляются самцы к самкам на самых ранних стадиях развития, еще в виде личинок. Тэт-Риган высказывает даже предположение, что может быть они прикрепляются друг к другу еще в то время, когда пол не обозначился, и тогда те молодые рыбки, которые прикрепились, развиваются в самцов, а другие — в самок.