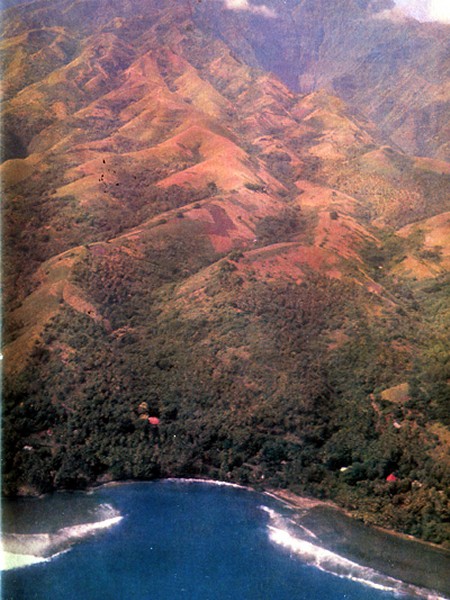

Вообще-то про Кистинское ущелье надо отдельно сказать несколько слов.

Кистинка. Нижняя часть ущелья расположена напротив так называемого замка царицы Тамары в Дарьяльском ущелье, возле слияния речки Кистинки и Терека, где расположена небольшая ГЭС. На скале воле ущелья – памятная надпись о том, что именно на этот склон Киса Воробьянинов вознёс украденную у разъярённого Остапа колбасу. Возле ГЭС на Военно-Грузинской дороге когда-то стояла скульптура альпиниста с ледорубом, мужественно взиравшего вверх по Кистинскому ущелью, но к началу семидесятых годов от скульптуры остался только постамент.

До истоков реки Кистинки можно при известном напряжении дойти с рюкзаком за день; но обычно на это уходило два дня, считая день приезда из Грозного. Если не удавалось добраться за день, промежуточную ночёвку устраивали на так называемой Земляничной поляне, а уже на второй день приносили наши гигантские рюкзаки до базового лагеря на морене ледника Кибеши.

Самое неприятное – подход к месту базового лагеря. У рюкзака, как известно, бывает только два состояния – либо он тяжёлый, либо его нет. На подходе, само собой, имеет место первое.

Подход – это самое отвратительное из всего, что есть в альпинизме. Подход – это когда нужно доволочь до подножия горы всё необходимое для организации бивака и последующего прохождения маршрута. На маршруте, где начинается собственно альпинизм, может быть трудно, опасно, порой очень трудно и очень опасно; но так тоскливо, как на подходе, не бывает никогда.

Многочасовая ходьба под рюкзаком – большое искусство. Существует множество хитростей в том, как поставить ногу, «подложив» под каблук камешек; как обнести её вокруг камня – не сгибая в колене, чтобы не тратить на это драгоценные калории.

С. Говоров на скальном гребне

Альпинисты не бывают атлетами – гору мускулов таскать по горам невозможно. Нет гипертрофии отдельных групп мышц, поскольку надо делать естественные движения: идти, лезть, переносить тяжести. Характерный облик альпиниста – худощавость; эластичные, плоские как ремни мышцы. Альпинисты узнают друг друга на городской улице: походка, облик, взгляд, речь – просто чувствуешь, что этого человека можно представить идущим десять часов под двадцатикилограммовым рюкзаком. Или, наоборот, стоящим неподвижно на страховке: взгляд прикован к напарнику, обрабатывающему сложный участок маршрута; тело и нервы упруги и готовы к рывку. Ледяная талая вода по верёвке втекает в левый рукав и вытекает из правой штанины. И так часов шесть, и нельзя отвлечься.

Смотришь в толпу и видишь: вот этот так смог бы. А этот – нипочём.

В верховьях ущелья расположено ледовое плато так называемого Грузинского угла, амфитеатром окаймлённое с трех сторон несколькими скальными вершинами. Четвёртая сторона открыта; в эту сторону из ледовой чаши в сторону Казбека свешивается язык ледника. Это плато работает генератором льда: вбирает в себя снег, солнцем и гравитацией преобразует его в фирн, а затем в пластичный глетчерный лёд, который питает медленно сползающий в долину ледник, нижняя часть которого сильно разорвана (по альпинистской терминологии это называется ледопад). С языка ледника стекает вниз по ущелью река Кистинка, даже по высокогорным меркам удивительно чистая и прозрачная.

Место это в те годы было весьма популярно у альпинистов – взобраться на ледовое плато непросто; но, взобравшись, можно довольно быстро пройти несколько маршрутов, добавив новые клеточки в таблицу своего спортивного роста. Окружающие плато вершины вполне по альпинистским меркам доступны, за исключением самой крайней западной, Дзенеладзе, имеющей несколько скандальную репутацию. На неё ходили редко.

Базовый лагерь мы обычно устраивали на так называемых нижних ночёвках Алёши Джапаридзе; они же «Хрустальные ночёвки» (называемые так из-за расположенной рядом пещеры, в которой можно было наколупать довольно приличные друзы горного хрусталя).

Если отвлечься от ошеломляющих красот природы, то с точки зрения альпинизма место это отличается изрядным коварством по нескольким причинам.

Во-первых, ледопад в нижней части ледника практически непроходим. Дело в том, что, сколь ни странным это может показаться для взгляда со стороны на столь нелогичное занятие как альпинизм, в альпинистском лексиконе есть термин – «логичность» маршрута. Практически это означает, что путь подъёма на вершину может быть сколь угодно сложен, но он обязательно должен быть логичным, то есть выглядеть наиболее естественным, коли уж приспичило влезть на гору именно с этой стороны, таковы правила игры. Иначе всё это занятие было бы уж совсем глупым. Несмотря на кажущуюся условность этого термина, на практике логичность пути подъёма на гору при взгляде на неё воспринимается с полной очевидностью.