Напрасно мы так полагали. Это была ловушка.

При спуске на «плечо» надо было пересечь небольшой снежный жёлоб, выглядевший вполне безобидно. На всякий случай решили подстраховаться. Лёша Луконенко взял ледоруб на изготовку, сделал шаг – и в следующий миг уже стремительно летел вниз по жёлобу, который только казался снежным: снегу оказалось два сантиметра, а под ним гладкий как стекло натёчный лёд. Ф-Р-Р-Р-Р-РАППП! – проехавшись по остры рёбрам сланцевых плиток, лопнула оплётка верёвки, и Лёша повис на нескольких капроновых нитях. В эти доли мгновения я успел подумать, что схожу с ума: огромный скальный выступ, за который была заложена верёвка, сдвинулся и медленно пополз на меня – от рывка верёвки сломался хрупкий сланец. Третий в связке – Валера Логовской, стоявший на полметра ниже, упёрся в меня головой, чтобы помочь удержаться.

Малейшее шевеление могло вывести систему из шаткого равновесия. Метель мигом улеглась, и лукавая гора глумливо наблюдала за происходящим – ну что, мол, взяли?

Я осторожно повернул голову и посмотрел на Лёшу, потом дальше вниз на «плечо», потом ещё ниже – на ледник. По вертикали метров семьсот. Меня затошнило.

То, что коварная гора собиралась прихлопнуть нас как мух, на этом склоне – несомненно. Никаких причин уцелеть у нас не было, кроме одной: Там, Наверху, рассудили, что ещё не время, и укротили свирепый нрав горы.

Алексей осторожно приподнялся на кошках, ослабив нагрузку верёвки, и этой секунды нам хватило, чтобы сменить точку страховки.

Остальное было делом техники. Верёвку в месте обрыва завязали узлом. Извлечённый из небытия Лёша набросился было на нас с упрёками, но мы ему молча показали, на чём он держался, и наш обычно язвительный друг тут же присмирел.

Этот кусок верёвки долго потом висел у него дома на стене.

Но эти все приключения, разумеется, были редкостью, обычно все наши альпиниады6 в Кистинке проходили вполне благополучно.

Надо сказать, наши весенние и осенние восхождения в Кистике дали нам многие навыки, которых не было у тех, кто занимался альпинизмом только в альплагерях. Помнится, однажды перед восхождением на Тютюбаши по маршруту 5А (выходили мы из альплагеря Уллутау) нам пришлось заночевать на леднике под стеной. Для нас дело привычное: мы спокойно стали готовиться к ночёвке на снегу: вытоптали площадку, выложили её сланцевыми плитками, застелили полиэтиленом от влаги, выстроили стенку из снежных кирпичей с наветренной стороны… Ребята из альплагеря смотрели на нас с изумлением: потом признались, что первый раз ночуют на снегу.

В Кистинке мы проводили не только альпиниады, но и соревнования по скалолазанию: вблизи дороги, разумеется, не поднимаясь вверх по ущелью.

Дигория. Кистинка была основным, но не единственным местом наших альпиниад, которые проводились во времена советских праздников в ноябре, в марте и в мае.

Несколько праздничных дней, плюс выходные, плюс правдами и неправдами выцарапанные отгулы или отпуска за свой счёт – набиралось достаточно времени для пары-тройки хороших гор. Выезжали мы также в ущелья Мидограбин и Дигория в Осетии.

Горный район Дигория находится в западной части республики Северная Осетия. В месте слияния рек Харес и Танадон находится большая поляна Таймази. К югу над поляной высится цирк ледника Таймази, ограниченный гребнями одноимённых вершин Главного Кавказского хребта. Выше по ущелью на высоте 3000 метров раскинулась обширная поляна Нахашбита, на которой обычно размещались базовые лагеря альпинистов при восхождении на вершины центральной части Суганского хребта.

В Дигории грозненскими альпинистами было совершено немало очень интересных восхождений.

Последний раз мне удалось побывать в Дигории весной 1982 года, в год первого, совершенно феерического, восхождения советских альпинистов на Эверест.

В целом в тот раз наше мероприятие в Дигории прошло неудачно, погода не способствовала успеху восхождений. К тому же возникли бюрократические сложности: нам не хватало одного тренера для минимального набора должностных лиц альпинистского мероприятия. Мы с Валерой Логовским помчались на УАЗике в ночь в Грозный, чтобы найти недостающую штатную единицу. Ночная поездка после дневного выхода была мучительна, глаза слипались. На трассе нарвались на классическую засаду: на асфальте в свете фар лежали распростёртые женские тела. У нас спросонья хватило ума их объехать. Убедившись, что подстава не сработала, «пострадавшие» с криком пытались нас остановить, бросаясь на капот. Еле удрали.

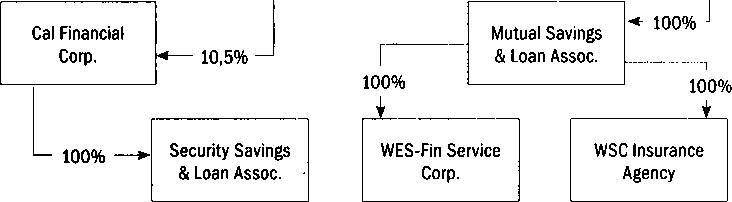

Дигория, после спуска с Галдора: Логовской, Говоров С., Недюжев, Курочкин, Луконенко

В Грозном я оббегал весь город в поисках недостающего инструктора; все отказывались под разными предлогами. Легко согласился Саша Курочкин, и мы с ним на рейсовых автобусах отправились обратно. В Чиколе заглянули в книжный магазин. Если кто помнит – это были времена тотального книжного дефицита, но сельские районы снабжались хорошо, и у нас глаза разбежались. Набили рюкзаки книгами. Помню, я купил среди прочего четырёхтомник «Войны и мира». Такие были времена…

Последний отрезок пути брели под дождём по дороге пешком, попутного транспорта не было. Возле Стур-Дигоры встретили идущую навстречу машину с нашими – альпиниаду свернули из-за полного обвала погоды. Но мою палатку оставили на поляне, пришлось тащиться дальше. Саша молодец, меня не бросил, пошёл со мной. Добрели до нашей стоянки на поляне Таймази. Мокрые, замёрзшие, усталые; поляна залита водой, палатка в луже, темно, холодно, дождь, ветер. Тоска. Побрели уныло вверх на базу ростовских альпинистов попроситься погреться. А там… Свет, камин, тепло, уют, горячий чай. Приняли как родных. Раскочегарили сауну. Парились всю ночь, прыгали прямо с порога сауны в хрустальный ручей. Кто-то сказал, что Балыбердин и Мысловский взошли на Эверест. Стало ещё радостнее. Может быть, это была лучшая ночь в моей жизни. Кто знает…

Но, конечно же, основная альпинистская подготовка и наиболее серьёзные восхождения совершались в альплагерях.

Альплагеря. Советский альпинизм был своеобразным явлением, существенно отличавшимся от его западного аналога и возникшим, вероятно, на фоне ограниченных возможностей самореализации человека в рамках системы. По контрасту с серостью будней ослепительный мир гор – сияющие вершины, яркая природа, реальные приключения и опасности, острые эмоции, ореол романтики, широкий круг общения, в том числе с иностранцами – всё это производило на выпавшего из рутины бытия человека неизгладимое впечатление, и ему хотелось вновь окунуться в этот мир, так разительно отличавшийся от окружающей его повседневности.

Как часть системы, альпинизм был централизован и приведён в соответствие с ней – стройная методика подготовки, чёткая классификация маршрутов, унификация разрядов и спортивного роста, сеть альплагерей, секций и клубов – разрушение этого своеобразного мира не может не вызывать сожаления. С другой стороны, очевидны и недостатки той системы – формализм и бюрократия, множество запретов и ограничений, порой бессмысленных.