Но кроме масличных пальм и сейбы на площадке перед «Камайенном» было еще одно растение, сразу же обратившее на себя внимание. В дальнейшем, путешествуя по Гвинее, мы постоянно встречались с ним, и мне хочется сказать о нем несколько слов.

Начну с того, что попрошу вспомнить наше комнатное растение — старомодный фикус, который в свое время украшал большинство гостиных в купеческих, зажиточных домах, да и теперь нередко встречается посаженный в цветочные горшки. Но у себя, так сказать на воле, в тропических и субтропических странах, этот же старомодный фикус, довольствующийся в наших комнатах глиняным горшком, вырастает в крупное дерево и играет немалую роль в жизни местного населения.

Итак, заинтересовавшее нас на площадке перед «Камайенном» растение тоже принадлежит к роду фикусов (Ficus).

Этот род, относящийся к семейству тутовых (Моrасеае), объединяет около 1000 видов, распространенных в тропиках и субтропиках обоих полушарий, главным образом в лесах Индии и на Зондских островах. Среди них преобладают лианы, эпифиты, однако нередко встречаются также и очень крупные деревья.

В наших субтропиках — Закавказье и Средней Азии — в диком состоянии растет и разводится в культуре лишь один вид фикусов — инжир, или винная ягода (Ficus carica).

Но в тропиках можно познакомиться с большим количеством представителей этого рода. Вы встретите там южноазиатский фикус (Ficus elastica), в млечном соке[6] которого впервые был обнаружен каучук[7]; в Восточной Африке вы найдете дерево сикомору[8], отличающуюся прекрасной твердой древесиной и широко культивируемую также из-за съедобных плодов; в Азии вы услышите легенду, что за шесть веков до нашей эры Будда предавался размышлениям и получил просветление, под сенью священной смоковницы — священного фикуса (Ficus-religiosa), который в память этого события до сих пор выращивается буддистами около их храмов, и, наконец, вы будете поражены гигантскими деревьями индийского баньяна (Ficus bengalensis), крона которого может достигать трехсот метров в окружности, а воздушные корни числом до трехсот и до пяти-шести метров в обхвате, спускающиеся с ветвей этого дерева и укрепляющиеся в почве, поддерживают гигантскую крону баньяна. Одно дерево баньяна — это целая роща, по которой можно гулять.

Индийский баньян

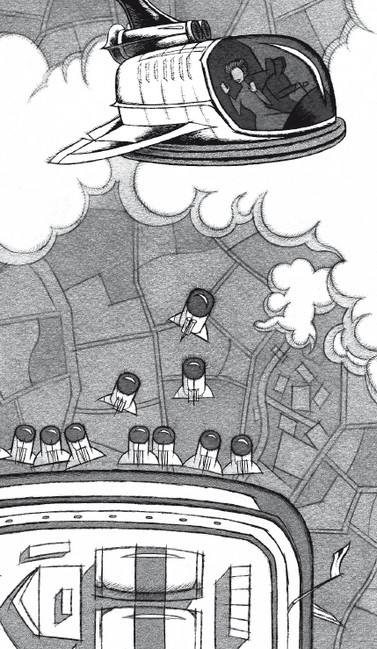

Вообще же мне посчастливилось познакомиться со всеми перечисленными видами, принадлежащими к роду фикусов, но я никак не ожидала встретить на нашей площадке еще один, незнакомый мне вид — Ficus parasitica.

В Гвинее этот паразитирующий фикус чаще всего поражает масличную пальму.

Из семени фикуса, случайно занесенного птицами к основанию ствола пальмы, развивается сначала слабое растение, которое ни в какой мере не вредит ей. Но постепенно, разрастаясь и поднимаясь вверх по дереву, фикус опутывает ствол пальмы своими корнями, которые одновременно укрепляются все больше и больше в почве около растения, отнимая у него необходимое питание. Пальма начинает голодать и постепенно хиреет, в то время как фикус, наоборот, все сильнее укрепляется, превращаясь в крупное дерево, которое, словно канатами, охватывает своими корнями ствол погибающей пальмы. И очень скоро вершина пальмы совсем потеряет свою крону или от нее останется один каркас — голые вай с отходящими от них такими же голыми черенками, которые когда-то были красивым султаном зеленых листьев, венчавших вершину масличной пальмы. Этот вид фикуса вполне оправдывает свое название душителя.

Фикус-душитель. Начало развития у основания ствола масличной пальмы

Фикус разрастается. Пальма голодает и хиреет.

В Гвинее множество пальм страдают от фикуса-душителя, в особенности же масличная пальма, которая слишком часто не только бывает близка к дегенерации и гибели, но и полностью погибает от напавшего на нее фикуса, обрекающего ее на голод.

Однако мое повествование об отеле «Камайенн» не было бы полным, если бы я не сказала несколько слов об океане, которым мы, живущие в отеле, любовались повседневно.

Живописно выглядел его берег, когда ранним утром рыбаки начинали спускать свои лодки, отправляясь за добычей в море. Не менее интересно было наблюдать и как те же лодки под парусами возвращались обратно с уловом. Женщины сбегались тогда к берегу из деревни. Они шли босиком по мелкой воде, подбирая свои пани-юбки, подходили к лодкам, заполняли тазы пойманной рыбой и, поставив их на голову, не спеша, длинными вереницами направлялись домой.

Иной раз в отлив я бродила по обнажившемуся дну океана. Но, должна сказать, что это было далеко не так интересно, как, например, на биологической станции в Мурманске или в Крыму, где мне приходилось работать еще студенткой.

Океан у гвинейских берегов в районе Конакри довольно безжизнен.

Обнажившиеся островерхие, изрытые морем черные глыбы латеритов[9], в которых, пока они мокрые, не заметишь ржавого цвета железа, были пустынны — ни водорослей, ни «зоологического» населения. Но все же в отлив женщины и дети постоянно бродили по этому черному, мрачному полю, переходя от одной впадины к другой, там, где удерживалась вода. Они вычерпывали и выбрасывали ее тазами как можно дальше, а потом в обмелевшей луже руками ловили мелкую рыбешку или креветок, которые из чистой невзмученной воды тотчас уходят, и тогда их невозможно поймать.

Сначала я с большим вниманием следила за этими собирателями морских даров, но, убедившись в однообразии их находок, перешла на берег соседнего небольшого заливчика, где обнажилась широкая песчаная отмель. И тут я получила большое удовольствие.