Свидание

Откройте путеводитель: обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, парикмахер, врач, цена. А между тем что значит путешествовать? Встречаться: единственная лексика, которая действительно важна, это лексика свиданий.

Палочки

На плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пиро́ге; он продает всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности (не говоря о прочем Неименуемом). Тут всё крошечное – он сам, его лодка и его товар. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то тучному, большому, излишнему и обильному; восточные же продукты идут в противоположном направлении – они устремляются в сторону ничтожно малого: огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделенным или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хайку [10]:

Разрезан огурец.

Рисуя лапки паука,

Его стекает сок [11].

Есть связь между крошечностью и съедобностью: вещи малы лишь для того, чтобы быть съеденными, но и их поедание служит лишь воплощению их сущности – крошечности. Согласованность, существующая между восточной пищей и палочками, не может быть только функциональной или инструментальной: продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками, но и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны; и материя, и ее орудие пронизаны единым действием: разделением.

У палочек существует множество других функций, помимо назначения переправлять пищу из тарелки в рот (которое, кстати, отнюдь не основное, ведь для этого есть также пальцы и вилки), эти-то функции и относятся к их сущности. Прежде всего, палочка – достаточно обратить внимание на ее форму – обладает указательной функцией пальца: она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр; таким образом, вместо приема пищи в механической последовательности, когда мы лишь проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая (а значит, предпочитающая на мгновение то, а не это), вводит в ритуал еды не порядок, а фантазию и своего рода праздность: во всяком случае, это действие сознательное, а не механическое. Другое назначение палочек – отщипывание кусочков пищи (а не жадное отхватывание, свойственное нашим вилкам); впрочем, щипать – слишком сильное, слишком агрессивное слово (отсылающее к шкодливым девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным недоверчивым натурам, которым необходимо всё потрогать и пощупать), так как продукт никогда не испытывает большего давления, чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить; в действии палочек, тем более смягченном тем материалом, из которого они изготовлены, – простым или лакированным деревом, – есть нечто материнское – выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребенка: сила (в функциональном значении термина), а не импульс; к этому сводится всякое обращение с пищей, что хорошо видно на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды: это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит ее, но всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки (и это их третья функция), чтобы разделить – отсоединяют, раздвигают, ощупывают, вместо того чтобы отрезать и отхватывать, как это делают наши приборы; они никогда не насилуют продукт: они либо постепенно распутывают его (в случае с зеленью), либо препарируют (при разделке угря и другой рыбы), находя проемы в самой материи (и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу). Наконец, и в этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений, палочки переносят пищу: либо, подобно скрещенным рукам, – подставка, а не щипцы – они проскальзывают под щепотку риса и держат ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке (тысячелетним восточным жестом), они сгребают съедобный снег из плошки к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки противоположны нашему ножу (а также вилке, их хищному заместителю): они – столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать (действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки: торговец рыбой, сдирающий на наших глазах шкуру с живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи); благодаря палочкам, пища перестает быть добычей, над которой совершают насилие (мясо, на которое набрасываются), но превращается в гармонично преображенную субстанцию; палочки превращают предварительно разделенную материю в птичий корм, а рис – в молочные реки; они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клювике, оставляя все хищнические жесты нашему способу питания, вооруженному всякими пиками и ножами.

Пища, лишенная центра

Сукияки – рагу, в котором все составляющие предъявлены и узнаваемы, ибо готовится оно не сходя с места, на столе, прямо на ваших глазах, пока вы его едите. Сырые продукты (которые, однако, уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную, блестящую, разноцветную наготу, похожую на весеннюю одежду: «В них есть всё – цвет, утонченость, искусная кисть, эффектность, гармония, вкус», как сказал бы Дидро [12]) собраны вместе и принесены на подносе; свежесть, естественность, разнообразие и даже упорядоченность, словом, сама сущность базара привносит в простую материю обещание события: аппетит, вызванный этим смешанным продуктом рынка, одновременно товаром и самой природой, природой товарности, доступной всем, обостряется: съедобные листья, овощи, лапша, кубики тофу, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар (соседство бесконечно более экзотичное, завораживающее и более отвратительное, в силу своей визуальности, чем обычные солено-сладкие сочетания из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей обработке, сахар виден лишь в карамельном блеске некоторых «лакированных» блюд), – так вот, всё это сырье, предварительно отобранное и разложенное, как на какой-нибудь голландской картине с ее четкостью контуров, эластичной твердостью кисти и многоцветным глянцем (которые не знаешь, чему приписать – самой ли материи предметов, свету сцены, специальному покрытию поверхности полотна или же музейному освещению), постепенно переносится в большую кастрюлю и начинает готовиться на ваших глазах, терять свои цвета, границы и формы, размягчаться и видоизменяться, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса; и по мере того, как вы изымаете кончиками палочек кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перетаскиванием туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает то уровень содержимого в котелке, то разговор: зрительно вы переживаете маленькую одиссею пищи, присутствуете при Закате Сырого.

Где начинается письмо? Где начинается живопись?

Сырое, как известно, – это божество, покровительствующее японской кухне: всё посвящается ему, и, если приготовление совершается всегда перед тем, кому предстоит это попробовать (что является отличительной чертой японской кухни), то делается это исключительно из почтения к смерти того, что так почитается. Почитается же в самой сырости (понятие, которое во французском языке подчеркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает «непристойность», а если во множественном – «сырые» – некую «закулисную», анормальную и почти что табуированную часть наших меню), похоже, отнюдь не то же самое, что у нас, – не внутренняя сущность продукта, избыток соков и полнокровие (поскольку кровь – это символ силы и смерти), которые дают нам жизненную энергию (у нас сырость – состояние, в котором пища исполнена силы, что метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс). Сырое в японском понимании по большей части визуально; оно обозначает определенное цветовое состояние мяса или овощей (при этом учтем, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости самой материи; так, сасими демонстрирует не столько цветовой ассортимент, сколько вариации резистентности сырой рыбы: от мягкого до волокнистого, от растягивающегося к сжатому, от шершавого к гладкому). Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе взгляду художника, графика), пища тем самым говорит, что в ней нет глубины: съедобная субстанция лишена сокровенной сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром (тем центром, который подразумевается в нашем ритуале еды и согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определенном порядке); здесь всё является украшением какого-то другого украшения, прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приема пищи: «есть» не означает следовать меню (расписанию блюд), но изымать легким прикосновением палочек то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости как косвенное, ничем не связанное сопровождение разговора (едва слышного); и еще потому, что эта еда, и в этом ее главная особенность, происходит в едином времени – времени ее приготовления и поглощения; сукияки бесконечно готовится, поедается и «разговаривается» не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе и по мере приготовления оно должно постепенно исчерпывать себя и, следовательно, себя воспроизводить; сукияки отмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное разноцветных продуктов); после «отправления» оно не знает ни моментов, ни остановок: оно лишается центра, превращаясь в непрерывный текст.

Промежуток

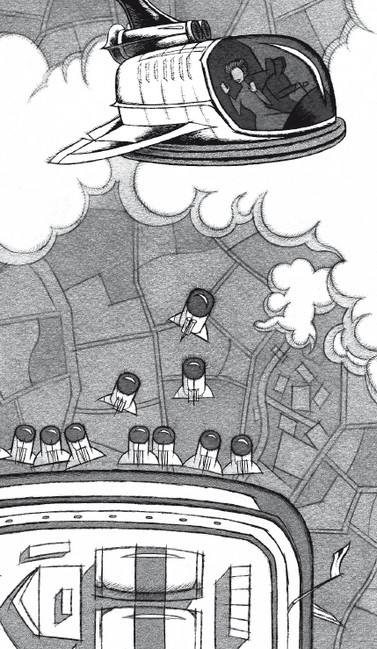

Повар (который, впрочем, ничего не варит) берет живого угря, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает внутренности. Итогом этой быстрой (скорее мокрой, чем кровавой) сцены жестокости является некое кружево. Попав в кипящее масло и кристаллизовавшись подобно Зальцбургской ветке [13], угорь (или кусочек овощей, ракообразных) сводится к небольшому фрагменту пустоты, к череде дней, сквозящим просветам: теперь продукт стал воплощением мечты о парадоксальном объекте: бесплотном и плотном одновременно, сквозном и насыщающем (случается также, что продукту придают форму шара, подобного воздушному).

Тэмпура вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жареньем и запеканием, а именно – смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка; это молоко в масляной позолоте остается настолько тонким, что покрывает не целиком, проступает то розоватый оттенок креветки, то зеленый цвет стручкового перца, то коричневатость баклажана; от этого тэмпура начисто лишается привычных составляющих нашего пирожка с начинкой – оболочки, упаковки, компактности. Даже масло (но масло ли это, действительно ли идет речь о маслянистости?), моментально впитывающееся листком бумаги, на которой вам подают тэмпуру в небольшой ивовой корзиночке, – это масло сухое, оно ничем не напоминает ту патоку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире: они поджариваются, но не разогреваются. Вместо обжигания холодных жирных кусков – свежесть, в которой, казалось бы, отказано наши жареным блюдам. Свежесть, которая проникает в тэмпуру сквозь мучное кружево, высвечивая как самые плотные, так и самые мягкие продукты – рыбу и овощи, – эта свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего и есть свежесть масла: рестораны, где готовят тэмпуру, различаются по степени использованности масла: в наиболее котирующихся – свежее масло; использованное продается во второсортный ресторан, и так далее; покупается не сам продукт и даже не его свежесть (а также не местоположение или уровень обслуживания), но право первого его опробования.

Иногда бывает тэмпура в несколько слоев: тесто окружает (это лучше, чем обволакивает) перец, который, в свою очередь, фарширован мидиями. Факт в том, что, фрагментированность сохраняется (это основное состояние всей японской кухни, которой незнакомо заливание соусом, сметаной или покрытие коркой) не только на предварительном этапе, но также – и особенно – при погружении в прозрачную, как вода, и сплошную, как жир, субстанцию, из которой кусок выходит законченным, отдельным, названным и при этом насквозь ажурным; очертания настолько легки, что становятся отвлеченностью: продукт обволакивает лишь время (тоже весьма разреженное), лишь оно утяжеляет его. Говорят, что тэмпура христианского (португальского) происхождения: блюдо готовится во время (tempora) поста, но, будучи утонченным японскими техниками снятия и освобождения, оно существует уже в ином времени, не связанном с воздержанием и искуплением, но связанном со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной (поскольку готовится тэмпура на ваших глазах): это медитация, направленная на то «нечто», что мы определяем, за неимением лучшего (а возможно, вследствие нашей понятийной косности), как легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название которому – промежуток, лишенный четких краев, или же пустой знак.