Поклоны

Почему на Западе к вежливости относятся с недоверием? Отчего учтивость принимают за дистанцию [29] (если вообще не за отстраненность) или за лицемерие? Почему «неформальные» (как у нас говорят со смакованием) отношения более предпочтительны, чем отношения в рамках кода?

Западная бесцеремонность основана на особой мифологии «личности». Топологически западный человек считается раздвоенным, составленным из «внешнего» – социального, искусственного, ложного, и «внутреннего» – личного, подлинного (который является местом встречи с Богом). Согласно этой схеме, человеческая «личность» становится местом, преисполненным природой (или же божественностью, или виновностью), закрытым и окруженным презренной социальной оболочкой: жест вежливости (когда он необходим) – знак уважения, которым обмениваются между собой через светскую границу равно исполненные сущности (то есть, благодаря и при этом вопреки это границе). Между тем, как только речь заходит о высокочтимом внутреннем мире «личности», считается логичным относиться к этой личности, не проявляя никакого интереса к ее социальной оболочке: предполагается, что это отношение искреннее, первичное, обнаженное, искажаемое (как считается) любым общением посредством знаков, безразличное к опосредующим кодам, более всего дорожащее индивидуальной ценностью другого: быть невежливым значит быть правдивым – вот логика западной морали. В самом деле, раз уж есть человеческая «личность» (непроницаемая, исполненная, центрированная, священная), именно ее мы стараемся поприветствовать первым же движением (головы, губ, тела); но моя собственная личность, неизбежно вступая в борьбу с полнотой другого, может дать себя узнать, лишь отбросив всю опосредующую фальшь и утверждая целостность (слово двузначное: в моральном и в физическом плане) его «внутреннего мира». В следующий же момент я постараюсь умалить мое приветствие, сделать его естественным, спонтанным, избавленным от всех кодов; я буду слегка вежлив или же вежлив в силу только что возникшей фантазии, как прустовская принцесса Пармская [30], подчеркивавшая высоту своих доходов и своего положения (то есть ее способ быть «исполненной» вещами и таким образом утверждать себя как личность) не строгой дистанцией во время приема, но «простотой» манер: смотрите, как я прост, смотрите, как я мил, смотрите, как я искренен, смотрите, как я кем-нибудь являюсь, – за это у западного человека отвечает бесцеремонность.

Подарок сам по себе, нетронутый. Душа не загрязняет его ни щедростью, ни благодарностью.

Кто кого приветствует?

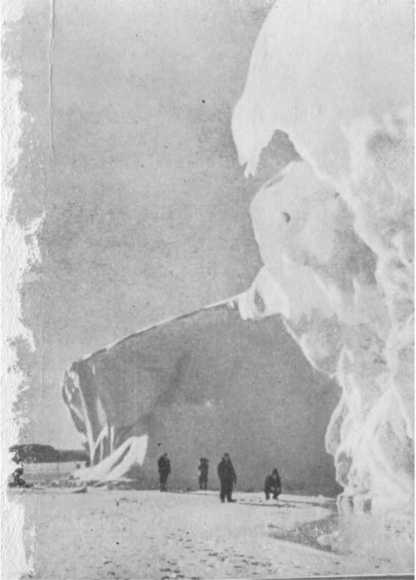

Иная вежливость, с тщательным соблюдением кодов, четкой графикой жестов, нам кажется слишком почтительной (и потому «унизительной»), ибо мы по привычке воспринимаем ее в рамках метафизики личности; тогда как эта другая вежливость есть своего рода упражнение в пустоте (чего и следует ожидать от сильного кода, который при этом обозначает «ничто»). Два тела склоняются очень низко друг перед другом (руки, колени, голова всегда принимают строго определенное положение), тщательно соблюдая установленный угол поклона. Или еще (как на старом фото): чтобы преподнести подарок, я должен лечь, согнувшись и почти впечатавшись в пол, а в ответ мой партнер поступает так же: единая линия пола соединяет дарящего, принимающего и сам предмет дарения, коробку, которая, может быть, вообще ничего не содержит или содержит что-нибудь совсем небольшое. Графическая форма (вписанная в пространство комнаты) придается акту обмена, в котором, благодаря этой форме, исчезает всякая жадность (подарок остается подвешенным между двумя исчезновениями). Здесь приветствие может быть свободно от унижения или гордыни, так как оно в буквальном смысле не адресовано никому; оно не является знаком коммуникации, поддерживаемой, снисходительной и предупредительной, между двумя автаркиями, двумя персональными империями (каждая из которых царствует на определенной территории я, небольшой области, от которой у него есть ключ); приветствие – не более чем сплетение форм, где ничто не остановилось, не увязло и не осело. Кто кого приветствует? Один этот вопрос оправдывает приветствие, превращает его в поклон, припавший к земле, заставляет восторжествовать не смысл, но графику очертаний и наделяет позу, которая в наших глазах выглядит чрезмерной, истинной сдержанностью жеста, означаемое которого непостижимым образом испарилось. «Форма – Пустота» [31], неизменно повторяются буддийские слова. Это и есть то, что выражают посредством практики форм (слово, чьи пластический и светский смыслы здесь становятся неразрывны) вежливость приветствия и склоненность двух тел, которые не повергаются ниц, но прописывают друг друга. Наша манера выражения слишком порочна, ибо, если я скажу, что вежливость там является религией, покажется, будто в ней заключено нечто священное, в то время как это высказывание должно быть понято в том смысле, что религия там – не более чем вежливость или, еще лучше, – религия подменила вежливость.

Взлом смысла

У хайку есть одна несколько фантасмагорическая особенность: всякий раз кажется, что его легко написать самому. Что, говорят, может быть более доступным спонтанному письму, чем подобные строки (Бусона [32]):

Осень вечер

Все мои мысли

Лишь о родителях моих [33]

Хайку вызывает зависть: сколько западных читателей мечтали так прогуливаться по жизни с блокнотиком в руке, отмечая здесь и там некие «впечатления», краткость которых была бы гарантией совершенства, а простота – критерием глубины (и все благодаря мифу, состоящему из двух частей, одна из которых – классическая – делает лаконизм измерением искусства, другая – романтическая – в импровизации усматривает правдивость) [34]. Будучи абсолютно понятным, хайку при этом ничего не сообщает, и именно благодаря этому двойному условию, оно, кажется, преподносит себя смыслу с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, ценностями и символами; это «отсутствие» хайку (в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) чревато соблазном и падением, одним словом, сильным вожделением смысла. Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна (то есть случай и деньги), хайку, свободное от метрических правил (по крайней мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; можно сказать, что в хайку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего – от силы несколько слов, картинка, ощущение, – там, где нашей литературе потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная мысль, одним словом – долгий риторический труд. Похоже, хайку предоставляет Западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, – говорит хайку, – быть пустым, кратким, банальным; просто замкните то, что вы видите и чувствуете, узким горизонтом слов, – и вы увлечете; у вас есть право самим (и исходя из себя самих) обосновать собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит символ, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете полноты письма.

Огурец и два баклажана буквально воплощают трехстишие хайку.

Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам; в самом деле, объекты языка (созданные при участии речи) подобны новообращенным: первичный смысл языка метонимически апеллирует ко вторичному смыслу – смыслу дискурса, – и эта апелляция имеет ценность всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора или силлогизм. Хайку с его простыми, расхожими, одним словом, приемлемыми (как говорят лингвисты) выражениями перетягивается в ту или иную из этих двух смысловых империй. Поскольку оно является «стихотворением», его помещают в ту часть общего кода эмоций, которую называют «лирическим переживанием» (у нас Поэзия обычно связывается с чем-то «расплывчатым», «невыразимым», «чувствительным», словом, с классом неклассифицируемых ощущений); обычно говорят о «насыщенном переживании», о «запечатлении особо значимого мгновения» и особенно – о «молчании» (которое всегда является для нас знаком полноты языка). Если кто-нибудь (Дзёко [35]) пишет:

Сколько людей

Под осенним дождем

Прошли по мосту Сэта! [36] —

то встает образ убегающего времени. А когда другой (Басё) пишет [37]:

Иду по тропинке в гору.

О! как чудесно!

Фиалка! [38] —

то объясняют [39], что это он встретил буддийского отшельника, ибо фиалка считается «цветком добродетели»; и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом. Или еще во что бы то ни стало хотят усмотреть в трехстишии хайку (три строки: из пяти, семи и еще пяти слогов) схему силлогизма (две посылки и заключение):

Старая заводь:

В нее прыгает лягушка:

О! шум воды [40].

(в данном конкретном силлогизме заключение удается с трудом: чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка впрыгивала в более сильную). Разумеется, если отказаться от метафор и силлогизмов, комментарий становится невозможным: говорить о хайку значит просто повторять его. Что и делает – неосознанно – один из комментаторов Басё:

Уже четыре часа…

Девять раз я вставал

Чтобы полюбоваться луной [41].

«Луна настолько прекрасна, говорит он, что поэт встает снова и снова, чтобы созерцать ее из своего окна». У нас подобные интерпретации – всякого рода расшифровки, тавтологии, формализации, стремящиеся проникнуть в смысл, взломать его, – всегда неизбежно бьют мимо хайку, тогда как практикующий Дзэн без конца твердит абсурдный коан до тех пор, пока смысл не выпадет, как зуб; цель нашего чтения – подвесить язык, а не спровоцировать его: между тем необходимость и сложность последнего, кажется, как раз Басё и осознавал:

Достоин восхищенья тот,

Кто не подумает: «Жизнь быстротечна»

При виде вспышки! [42]

Исключение смысла

Весь Дзэн направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удается избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание, ибо он рекомендует всегда избегать четырех возможных утверждений: это есть А – это не есть А – это есть одновременно и А, и не-А – это не есть ни А, ни не-А. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика (А – не-А – ни А, ни не-А [нулевая степень] – А и не-А [сложная степень]); иначе говоря, буддийский путь – это путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда Шестой патриарх [43] дает указания относительно мондо [44], упражнения вопроса – ответа, он советует – дабы запутать парадигматику – в момент, когда нечто сказано, обратиться к чему-то противоположному («Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о не-бытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, заводите речь о мудреце, и т. д.») – так, чтобы выставить нелепыми парадигматическую замкнутость и механический характер смысла. Само основание знака, сам принцип классификации (майя [45]) подлежит упразднению (посредством ментальной техники, точность, выдержанность и утонченность которой показывают, до какой степени трудным восточная мысль считает неисполнение смысла); в отличие от классифицирования как такового, то есть посредством языка, хайку стремится к достижению стертого языка, в напластованиях которого не оседает ничего, что можно было бы назвать «наслоением» символов (что неизбежно случается в нашей поэзии). Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басё к истине Дзэн, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басё нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или некоей символической гиперестезии, а, скорее, предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз в этом беззвучном разрыве возникает как истина Дзэн, так и краткая, пустая форма хайку. Полный отказ от «распаковывания»; поэтому «прервать язык» не значит погрузиться в некую гнетущую, значительную, глубокую, таинственную тишину или же освободить душу для встречи с Богом (в Дзэн нет Бога); то, о чем идет речь, не должно быть понятно ни из речи, ни в конце речи; то, о чем речь, принципиально непрозрачно, можно лишь повторять это до бесконечности; именно это и рекомендуется монаху, который работает над коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): не нужно ни разгадывать его, как если бы у него был скрытый смысл, ни проникаться его абсурдностью (абсурдность – это все еще смысл), нужно твердить его до тех пор, «пока зуб не выпадет». Таким образом, весь Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай [46], предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзэн называется сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешенность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это состояние не-языка предстает освобождением, то потому, что в буддийском опыте размножение мысли (мысль о мысли) или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых – круг, моделью и носителем которого является сам язык, – предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка [47]. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной неска́занного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов атакуется сам символ как семантическая операция.